|

| |

Auerbach

einst und jetzt

|

Das Wappen der

Stadt Auerbach in der Oberpfalz

und insbesondere der darin enthaltene Ur

ist schon seit Anfang des 15. Jahrhunderts

durch alte Siegel

nachweisbar.

Seine Beschreibung lautet: "In Gold

auf grünem Dreiberg schreitend

ein golden bewehrter schwarzer Auerochse,

der an einem roten Riemen

einen

gevierten Schild um den Hals trägt;

darin 1 und 4 in Schwarz ein rot

gekrönter

und rot bewehrter goldener Löwe,

in 2 und 3 die bayerischen

Rauten."

Die drei grünen Berge sind

der Überlieferung nach

Gottvaterberg,

Pinzigberg und Grünberg (Gaasberch).

(Basisdaten

von Auerbach; Website der Stadt;

Ehrenbürger) |

Der

Auerochse steht für den ersten Teil des Ortsnamens; der gevierte Schild zeigt

das wittelsbachische Herzogswappen, das gemeinsame Wappen der altbayerischen und

kurpfälzischen Linien des Hauses, und verweist auf die Zugehörigkeit zur

Oberpfalz und zu Bayern. Das Bild im Wappen basiert auf den zwei ältesten Siegel

von etwa 1401 und 1472 und wurde 1963 wieder angenommen, nachdem seit 1819 ein

anderes Wappen in Gebrauch war: Ein gevierter Schild enthielt in 1 und 4 einen

silbernen Schrägwellenbalken in Grün, in 2 und 3 die Vierung Silber/Blau.

Die 2. Silbe des Ortnamens Auerbach rührt vom Speckbach her, der bei

Zogenreuth nach dem Zusammenfluss von Dammels- und Fenkenwaldbach

so heißt, und dann durch unsere Stadt fließt.

Wie zahlreiche Funde (z.B. Keltengräber

bei Ortlesbrunn) aus

verschiedenen erdgeschichtlichen Epochen

wie Stein-, Bronze-, Urnenfelder-

und Eisenzeit belegen, siedelten schon sehr früh Menschen in unserer Gegend.

Große Anziehungskraft übte dabei sicher das in und um Auerbach anzutreffende

Eisenerz aus, das abgebaut und in zahlreichen Hammerwerken

verarbeitet wurde.

Als Bischof Otto der Heilige von Bamberg anno 1119 das Benediktinerkloster Michelfeld gründete, übergab er diesem fast alle Orte der Gegend, darunter

auch „Urbach“, das Dorf am Bach, an dem der Ur oder Auerochs häufig

anzutreffen war. Da den frommen Abt und seine Mönche der bald um das Kloster

entstandene Markt störte, ließen sie durch Bischof und Kaiser diesen 1144 von

Michelfeld nach Auerbach verlegen. Im gleichen Jahr wurde Auerbach

seelsorgerisch von der Mutterkirche Velden losgelöst und hier eine

eigenständige Pfarrei gegründet. Der hl. Jakobus war erster und ursprünglicher

Kirchenpatron; knapp 200 Jahre später wurde St. Johannes der Täufer neuer

Patron der Pfarrei Auerbach.

Mit der Umsiedlung der Michelfelder wurden um die Kirche etwa 120 Häuser

errichtet. So entstand der Grundriss von Auerbach, wie er sich heute noch fast

unverändert in der Altstadt zeigt.

Im 12. und besonders im 13. Jahrhundert entwickelten sich Erz- und

Eisengewinnung sehr günstig. Zugleich und deswegen wurden enge Geschäftsbeziehungen

zu den damaligen Handelsmetropolen geknüpft und weiter ausgebaut. Vor allem Nürnberger

Patrizierfamilien sind dabei zu nennen, die teilweise sogar hierher übersiedelten.

Aus Dankbarkeit für geleistete Waffenhilfe erhob Ludwig der Bayer wohl 1314

Auerbach zur Stadt.

Seit dem Hausvertrag von Pavia (1329) gibt es zwei Linien des Hauses

Wittelsbach, die bayerische und die pfälzische. Die Oberpfalz und damit auch

Auerbach gehörte fortan den pfälzischen Wittelsbachern, und kam erst im Jahre

1628 wieder zurück zu Bayern.

Pfalzgraf Rudolf II. (1306-1353) überließ seiner Tochter Anna bei der Heirat mit

dem späteren Kaiser Karl IV. (1347-1378; reg. 1355-1378) im Jahre 1349 als

Mitgift u.a. als Pfandwert die Orte Neidstein, Hartenstein, Velden, Plech und

Auerbach. Nach dem Tode Rudolfs (1353) kam Auerbach mit mehreren anderen Orten

durch Verkauf von Pfalzgraf Ruprecht I. endgültig an Karl IV. und damit an

Böhmen.

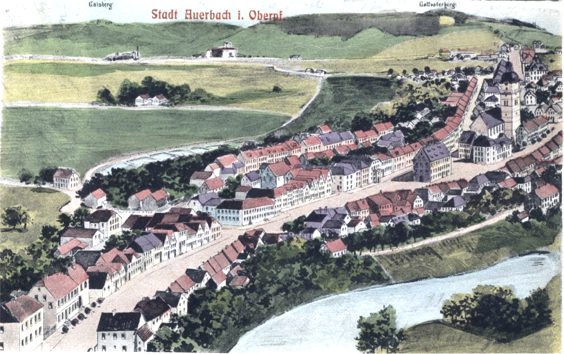

Auf

dieser Ansicht der Stadt Auerbach um 1900 ist z.B. der obere Teil des unter

Kaiser Karl IV. in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts angelegte große

Stadtweiher sehr schön zu sehen. In den ersten Jahren nach Ende des zweiten

Weltkriegs (1945) wurde damit begonnen, diesen Teil des Stadtweihers

aufzufüllen; die "Weiherstraße" entlang dem heutigen Park und

Spielplatz erinnert daran.

Auch die uralten Behälterweiher, die etwa 1955 verfüllt wurden, sind links zu sehen.

Von der mittelalterlichen Befestigungsanlage ist

leider fast nichts mehr erhalten geblieben.

Eine sehr große Bedeutung gewann die Stadt im 14. Jahrhundert während der

„Neuböhmischen Zeit“ unter Kaiser Karl IV. und seinem Sohn König

Wenzel.

1373 wurde Auerbach sogar die Hauptstadt dieses Territoriums mit eigenem Landgericht, welches mit kurzer Unterbrechung bis 1862 bestand. Karl IV. ließ

u. a. den großen Stadtweiher anlegen und das leider nicht mehr erhaltene Schloss

errichten. Unter König Wenzel bestand eine eigene Münzwerkstätte in

Auerbach, die allerdings nur wenige Jahre prägte. Auch das Bürgerspital

und die benachbarte Spitalkirche St. Katharina

stammen aus dieser Zeit.

Nach der Absetzung von König Wenzel eroberte am 23. September 1400

Ruprecht von der Pfalz das durch Brand

schon schwer beschädigte Auerbach.

|

König Ruprecht (reg. 1400-1410)

gewährte den

Auerbachern

Steuerfreiheit zum Wiederaufbau der Stadt.

Sein Sohn Pfalzgraf Johann von Neumarkt

(1383-1443; reg. 1410-1443)

genehmigte 1418 den Bau

des Rathauses auf seinem heutigen

Platz. |

Wenige Jahre später, 1430, verwüsteten die Hussiten

den Ort nahezu vollständig. Die Bewohner hatten sich größtenteils durch die

unterirdischen Fluchtstollen in Sicherheit

gebracht. Lange Jahre des Wiederaufbaus folgten.

|

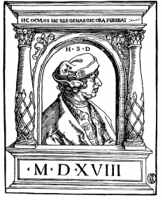

Heinrich Stromer,

später u. a. Rektor der Universität Leipzig,

kam in diesen

schweren Jahren

in unserem Auerbach zur Welt.

Dr. Stromer ist der Begründer

des weltbekannten Weinlokals „Auerbachs Keller“

in Leipzig. Durch Goethes

Drama „Faust“

hat der Namen unserer Stadt

auch Eingang in die Weltliteratur

erlangt. |

Während der Reformationszeit

im 16./17. Jahrhundert war die Stadt nahezu 100 Jahre lutherisch oder

kalvinisch, je nachdem welches Bekenntnis der jeweilige Landesherr hatte (cuius

regio, eius religio). Als Kurfürst Maximilian I. von Bayern 1628 die Oberpfalz

erhielt, mussten die Menschen wieder katholisch werden – oder auswandern.

Heute gehören über 90 % der Auerbacher Einwohner diesem Bekenntnis und der

Erzdiözese Bamberg

an. Die evangelisch-lutherische Gemeinde entstand

erst nach dem 2. Weltkrieg vor allem durch den Zugang der zahlreichen

Heimatvertriebenen.

Wie über die meisten Orte unserer Gegend brachte der „Dreißigjährige

Krieg“ (1618-48) auch über Auerbach großes Unheil und große Not.

Bayerische, kaiserliche und schwedische Truppen wechselten sich in der

Belagerung, in der Einnahme, in der Plünderung und Brandschatzung sowie in der

Verwüstung der Stadt und ihres Umlandes ab. Pestepidemien und andere Seuchen

taten ein Übriges.

|

Im Österreichischen Erbfolgekrieg

fand im Mai 1703

beim nahe gelegenen Krottensee

eine größere Schlacht statt,

in deren Verlauf gefallene

Soldaten

in das sog. Windloch der heute weithin

bekannten Tropfsteinhöhle

Maximiliansgrotte

geworfen wurden. |

Im 19. Jahrhundert vernichteten mehrere Brände große Gebiete der Innenstadt.

Durch den Wiederaufbau verlor Auerbach zum Teil sein mittelalterliches

Aussehen.

Die Eisenwerksgesellschaft Maximilianshütte, kurz Maxhütte genannt, betrieb

fast ein Jahrhundert lang von 1878 bis 1987 hier in Auerbach Bergwerke; die Türme

der vorletzten (1904-78) und erfolgreichsten Grube Maffei im Ortsteil Nitzlbuch

bleiben als Industriedenkmal für spätere Generationen erhalten.

|

|

Nicht

zuletzt auf auf Drängen der Maxhütte wegen des Erztransports wurde

eine Lokalbahnstrecke von Auerbach nach Ranna erbaut und am 16.12.1903 in

Betrieb genommen. Im Februar 1970 verkehrte hier leider der letzte

fahrplanmäßige Zug. Der letzte "Sonderzug" beförderte am 23.

Mai 1982 etwa 700 Pilger von Auerbach nach Altötting und zurück. Die

Auerbacher Eisenbahnära währte knapp acht Jahrzehnte. Der

"Auerbacher Bockl" (Foto oben rechts) ging in den

Ruhestand. Die Stadt Auerbach

erwarb das gesamte Bahngelände, sanierte das Stationsgebäude (Foto

oben Mitte) und

richtete kurz vor der Jahrtausendwende im ehemaligen Lokführerhaus und im

dazugehörigen Lokschuppen den Jugendtreff "Lo(c)kschuppen" ein.

In den Jahren 1936-39 wurde der seit 1907 bestehende Truppenübungsplatz Grafenwöhr

auf rund 24.000 ha erweitert. Durch diese Maßnahme verlor Auerbach einen Teil

seines Hinterlandes, einst blühende Orte wie z.B. Ebersberg,

Hopfenohe,

Pappenberg und Dornbach wurden aufgelöst

und deren Bewohner umgesiedelt.

|

In den Jahren 2004 und 2005

wurde durch

umfangreiche Maßnahmen

der Erhalt der Ruine der

"St. Peter und

Paul" Kirche

von Hopfenohe gesichert.

Der spätere Auerbacher Pfarrer

Johann Ritter

hatte sie 1934

kurz vor der Ablösung des Ortes

grundlegend sanieren lassen.

(Foto 2009) |

|

Nach dem II. Weltkrieg kamen zahlreiche Heimatvertriebene hierher und sorgten

mit dafür, dass es wieder aufwärts ging; im Flüchtlingslager Bernreuth

fanden viele eine zumindest vorläufige Bleibe. Auerbach übernahm schon 1956 die

Patenschaft über die Bewohner der ehemaligen sudetendeutschen Bergstadt

Schlaggenwald im Egerland.

In der Stadt selber entstanden u. a. ein Schulzentrum mit Grund- und

Mittelschule (bis 2010

"Hauptschule")

mit weitläufigen

Sportanlagen, Kindergärten, Alten- und Pflegeheime, das Mutterhaus der Schulschwestern

und deren Realschule, das Kreiskrankenhaus (heute

St.-Johannes-Klinik), sowie

zahlreiche Sportstätten und ein sehr schönes Freizeitbad. Dies alles gibt dem

historisch gewachsenen Ort ein zeitgemäßes Gepräge.

Durch die Schaffung mehrerer Siedlungsgebiete in allen Ortsteilen hatten und haben Auerbacher und

Zuzugswillige die Möglichkeit zum Bau von Eigenheimen, die Ausweisung und

Erschließung von Industriegebieten sicherte bestehende und schuf neue Arbeitsplätze,

wie z.B. beim größten Arbeitgeber Cherry

(seit Nov. 2008 ZF

Electronics;

seit 2016 GENUI Partners; 2019 Umzug ins Industriegebiet Saas; NN, SRZ)

Bis 1972 gehörte Auerbach zum Landkreis Eschenbach,

seither zu Amberg-Sulzbach; im gleichen Jahr kam

die Ortschaft Ranna zur Stadt. Bei der Gebietsreform 1978 wurden die Gemeinden

Degelsdorf, Gunzendorf,

Michelfeld, Nasnitz, Nitzlbuch und

Ranzenthal nach

Auerbach eingegliedert. In der Stadt leben heute auf ca. 7.000 ha Fläche etwa

9.000 Menschen.

Neben der schon erwähnten Patenschaft über die ehemaligen Schlaggenwalder Bürger

hat Auerbach seit 1963 ein weiteres „Patenkind“, nämlich das Minensuchboot

Neptun der Bundesmarine, dessen Nachfolger 1990 in Dienst gestellt wurde und Auerbach/OPf. heißt.

|

Seit 1985 besteht eine enge Partnerschaft

mit der französischen

Stadt Laneuveville devant Nancy.

Bei der 20-Jahrfeier im Oktober 2005

wurde der neu gestaltete ehemalige

Schwemmweiher

in Place de Laneuveville

umbenannt.

|

1997 beschloss der Auerbacher Stadtrat auf

Bitten der polnischen Gemeinde Oświęcim, wie

der unter den Nazis

im sog. 3. Reich "Auschwitz"

genannte Ort heute wieder heißt,

offiziell „eine freundschaftliche Zusammenarbeit“ zwischen beiden Städten.

Eines der Ergebnisse daraus ist der Schülerautausch

der hiesigen Mittelschule

mit zwei Gymnasien in Oświęcim.

Im sozio-kulturellen Bereich sind es vor allem die über 70 Vereine, Verbände

und sonstigen Organisationen, die mit einer breiten Palette von Angeboten in

allen Ortsteilen jüngeren und älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern

Ausgleich zur Alltagsbeschäftigung ermöglichen. So gibt es allein sieben

Sportvereine und Tennisclubs, einen Versehrtensportverein, fünf Schützenvereine,

einen Ski-, einen Motorsport- und zwei Reitclubs, um ein paar Beispiele für den

sportlichen Sektor zu geben. Einige starke Musikkapellen und mehrere Chöre und

Gesangsgruppen im weltlichen und im kirchlichen Raum mögen stellvertretend für

den musischen Bereich stehen.

Die

größte Musikgruppe ist die 1959 gegründete Knabenkapelle, die älteste und

traditionsreichste die seit 1902 bestehende Bergknappenkapelle. Während

"die Speckbachtaler" noch bestehen, existieren der Spielmannszug der

Kolpingsfamilie und die Schützenkapelle (s. Foto) leider nur mehr in der

Erinnerung.

Nicht unerwähnt bleiben sollen im

kulturellen Sektor auch der Theaterverein, der Heimat- und Volkstrachtenverein

und der Förderverein Maffeispiele.

Von

den Traditionsvereinen seien der Bergknappenverein, die Soldaten- und

Kriegerkameradschaften und der Kanonierverein Weidlwang genannt. Acht

freiwillige Feuerwehren, ASB, BRK und Wasserwacht helfen, wann immer Not am Mann

ist. In mehreren Vereinen wird das Hobby der Tierzucht gepflegt. Sehr rührig

sind auch die Sportangler, die Faschingsgesellschaft Stadtgarde, die

Naturfreunde, die Kolpingsfamilie und die Verkehrswacht. Zu Interessenverbänden

zusammengeschlossen haben sich z.B. die Haus- und Grundbesitzer,

die Kriegsopfer, die Ruhestandsbeamten, die Gewerbetreibenden, die Jäger und

die sudetendeutschen Heimatvertriebenen. Alle Gruppierungen hier aufzuführen würde

sicher den vorgegebenen Rahmen sprengen. Die meisten der Auerbacher Vereine,

Verbände und sonstigen Organisationen aus allen Ortsteilen haben sich 1978 im

Stadtverband zusammengeschlossen, der u. a. größere Veranstaltungen wie das

alle zwei Jahre stattfindende Bürgerfest organisiert, und seit Januar 1979

monatlich im Auftrag der Stadt den „Auerbacher Stadtanzeiger“ herausgibt.

|

Zu den Sehenswürdigkeiten Auerbachs

gehören u. a.

die katholische Pfarrkirche

St. Johannes der Täufer

mit dem wohl weltweit einzigartigen

Eisenerzaltar dort (Foto),

die renovierte Friedhofskirche St.

Helena,

die

Spitalkirche St. Katharina

in der Unteren Vorstadt

und der Sitzungssaal im

Rathaus. |

|

Im Ortsteil Michelfeld sind besonders bemerkenswert die Friedhofskirche

St. Leonhard, die von den Geschwistern Asam ausgestaltete Pfarrkirche St.

Johannes der Evangelist und die gesamte weiträumige Klosteranlage,

in der heute von der Regens-Wagner-Einrichtung alte und behinderte Mitmenschen

gepflegt werden.

Auerbach kann mit Recht „Stadt im Grünen“ bezeichnet werden, denn über 90

% des Gemeindegebietes sind Wälder, Felder und Wiesen. Mehrere gut ausgebaute

und ausgeschilderte Fuß- und Radwanderwege (z.B. Bürgerwald,

Mühlenweg, Erzweg) ermöglichen Touren in die nähere

und weitere Umgebung, Wirtshäuser inmitten der Naturlandschaft wie Rußhütte,

Hohe Tanne, Sackdilling, Grottenhof oder

Steinamwasser laden zu Rast und

Brotzeit ein.

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das vor wenigen Jahren

geschaffene Naturschutzgebiet Leonie, in dem u. a. Auerochsen angesiedelt wurden,

die vor Jahrhunderten der Stadt den Namen gaben.

Seit September 2007 steht ein

überlebensgroßer Ur aus Bronze auf dem Unteren Markt der Stadt Auerbach vor der

Sparkasse.

|

Für ´s Familienalbum:

das obligatorische

"Gruppenbild mit Auerochs"

bei der Übergabe

Ende September 2007.

(Quelle) |

|

1k.jpg) |

Der Brunnen auf

dem

oberen Marktplatz

stammt vom gleichen Künstler

wie der Auerochs, nämlich von

Dominik Dengl

(Malching am Inn).

Der Brunnen wurde

im September 2009

eingeweiht.

Er steht etwa an gleicher Stelle,

wie jahrhundertelang

der Marktplatzbrunnen. |

Die Altstadtsanierung ist inzwischen

weit fortgeschritten. Schlosshof, Oberer Marktplatz und Unterer Markt, sowie die

Pfarrstraße sind längst fertig. Im November 2013 konnte die

Dr.-Heinrich-Stromer-Straße

wieder frei gegeben werden. Das Rathaus war 2017-2019

"dran".

Die 700-Jahrfeier

der Stadterhebung wurde verteilt über das ganze Jahr 2014 begangen.

Im Juni 2012 eröffnete die Stadt Auerbach

gleich zwei Museen:

|

das Museum 34

im renovierten Burgerhaus - heute Bürgerhaus - ist ein nicht

alltägliches Heimatmuseum |

|

das Lodes-Museum im sog.

Schenklhaus (Oberer Marktplatz 17) zeigt Gemälde und Grafiken

des aus Auerbach stammenden Künstlers Rudolf Lodes. |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 17. Februar

2024

|

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,

können Sie mich hier

erreichen

oder telefonisch unter 09643 683.

|

|