|

| |

Ehemalige

Eisenhämmer

unserer Gegend

Vom Eisen und vor allem von seiner Verarbeitung im Gebiet der heutigen Stadt

Auerbach zeugen auch die zahlreichen Hammerwerke, von denen Überreste

an vielen Stellen noch zu sehen sind: Ligenz,

Steinamwasser,

Staubershammer, Hämmerlmühle, sowie einige an der

Pegnitz.

|

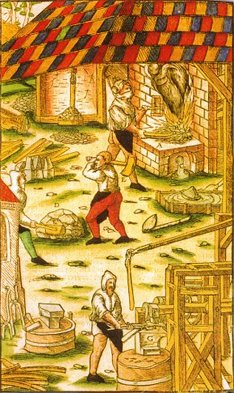

Georg Agricola,

der große Montanwissenschaftler aus Sachsen,

beschrieb 1556 auch ein

Hammerwerk

und seine Funktionsweise in seinem

aus 12 Büchern bestehenden

Werk

„Vom Berg- und Hüttenwesen“ sehr genau.

Zu diesem Bild aus Band IX:

Im Hintergrund sieht man den Rennherd,

davor wird eine Luppe

(siehe Anmerkung weiter unten)

grob von Schlackeresten befreit.

Ganz im

Vordergrund geschieht das

Ausschmieden der Luppe unter dem Hammer.

(aus 1,

Seite 365)

"Luppe: Heißer Eisenklumpen

von teigiger

Konsistenz aus einem Rennofen

oder aus dem Herd einer Frühschmiede.

Die Luppen wurden zu stabförmigem Eisen

(Stahl)

ausgeschmiedet, wobei dieser Produktionsschritt

auch dafür sorgte, daß

(insbesondere bei Luppen aus Rennöfen)

die im Eisen eingeschlossene Schlacke

ausgehämmert wurde." (Quelle) |

Am

Freiberger

und im Frohnauer Hammer

in Sachsen, in Hexenagger

(Naturpark Altmühltal) oder andernorts,

kann man die Wirkungsweise eines früheren Hammerwerkes in

eindrucksvoller Weise beobachten.

Ligenz und

Steinamwasser

Der Hammer Ligenz, am Goldbrunnbach vom Stadtkern aus gesehen im Nordosten

gelegen, hatte lt. Hammereinungsurkunde von 1387 damals als Besitzer einen Hans

Streber, wohl aus Nürnberg stammend. Schlackenfunde, die auch heute noch

gemacht werden, weisen auf eine rege Tätigkeit hin. Bis ca. 1954 war eine Mühle

in Betrieb.

In Steinamwasser erinnern auf einem Felsen Mauerreste an die ehemalige Burg, zu

der auch ein Hammer gehörte. Schon in der Gründungsurkunde des Klosters

Michelfeld 1119 wird Steinegewazzer aufgeführt, und ein Syboto von

Steinigewasser ist Mitunterzeichner der Urkunde, mit der 1144 Markt und Pfarrei

Auerbach bestätigt werden. Auch diesen Hammer hatten zeitweise die Streber in

Besitz, und ein Ulrich Stromer betreibt ihn 1431-49. Von 1513-1712 gehört der

Hammer der Stadt Auerbach, und um 1723 schließlich erfolgte die Umwandlung in

eine Mühle.

In Steinamwasser fließen der Goldbrunnbach und der von Ortlesbrunn

her kommende Ortlesbach zusammen und

bilden nun den Flembach. Dieser durcheilt ein landschaftlich sehr schönes Tal,

in dem die Flembachhütte

der Naturfreunde zum Verweilen einlädt. Kurz vor Michelfeld vereinigen sich der

Flembach und der von Auerbach durch das "Felsländl" her kommende Speckbach.

Staubershammer

Mit seinem Wasser betrieb der Flembach bzw. ein nördlich davon abgeleiteter

Seitenarm (BayAtl) bis ca. 1951 den Staubershammer, der 1973

abgebrochen und im Bergbau- und Industriemuseum (heute

Kulturschloss Theuern) als

Außenanlage wieder aufgebaut wurde.

Der Schien- und Blechhammer Ziegelmühle (tziegelmül, tziegelhamer) wird

wohl erstmals 1387 genannt. Er dürfte aber mindestens 100 Jahre vorher von der

nahen

Burg

Festenberg

aus errichtet worden sein.

Zeitweilig gehörte er den Streber und war lange Jahre auch beim Kloster

Michelfeld.

Oberhalb des Hammers stand im Mittelalter die Burg Festenberg,

von der heute nur mehr sehr spärliche Überreste auf dem Burgfelsen existieren.

1438 verkauften Nürnberger Bürger den Hammer Zigelmül an das Kloster

Michelfeld. Mindestens seither ist der Hammer dem Kloster abgaben- und

zehentpflichtig.

Mit dem Tod des Abtes Friedrich von Aufsess (reg. 1546-1558) am 3. März 1558

hörte das Kloster Michelfeld für ca. ein Jahrhundert praktisch auf zu

existieren.

|

Ein Blick

in das Innere

des früheren Staubershammers.

(Archiv Schäff) |

1561 erwarb das Hammeranwesen ein Georg Stauber, und

seither hat es seinen Namen "Staubershammer"; vorher hieß es nämlich Ziegelmühle.

1601 kaufte die Stadt Auerbach von Hans Stauber den Staubershammer für 1.850

Gulden und 100 Gulden Leikauf. Sie veräußerte diesen Schleifhammer bereits 1618

wieder und zwar an Johann Erasmus Kotz. Die Stauber waren weiterhin die

Hammermeister.

Im 30jährigen Krieg (1618-1648) wurde unsere Gegend mehrfach von den

verschiedenen Truppen heimgesucht.

1661 kamen wieder Benediktiner aus Oberalteich in das nahezu verwüstete Kloster

Michelfeld, das 1669 dem Orden wieder übergeben und 1695 wieder Abtei wurde.

Dadurch kam u.a. der Staubershammer wieder ans Kloster, das ihn zunächst an die

Grüner von der Pfannmühle verpachtetete.

1750 nahm das Kloster seinen Besitz Staubershammer in eigener Regie und

errichtete eine Zehentscheune für das von den Klosteruntertanen der Umgebung

abzuliefernde Getreide.

Nach einem Großbrand auf dem Staubershammer von Ende Januar 1796 ließ ihn das

Kloster 1799 wieder aufbauen. Vermutlich wurden dazu die Überreste der Burg

Festenstein verwendet.

Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster Michelfeld am 23. April 1803

aufgelöst, und sein Eigentum ging an den Staat über.

Im Frühjahr 1805 ersteigerte Johann Götz,

Maurergeselle und ehemaliger Klosterbote aus Michelfeld das

gesamte Anwesen Staubershammer um 10.100 Gulden. Er veräußerte im gleichen

Jahr das Hammerwerk an Jakob von Sonnenburg.

|

1805 ist Jakob

Falkner von Sonnenburg

der Hammerherr; er wurde 1818

Bürgermeister von

Auerbach.

Seine Grabplatte findet man

an der östlichen Außenwand

der Friedhofskirche

St. Helena (Auerbach),

sein Wappen Foto) an der rechten Seite

des Sitzungssaales im Rathaus der Stadt. |

Johann Götz (+1820) blieb mit seiner Familie im Haus Nr.

2

in Staubershammer; es war das frühere Taglöhnerhaus. Im gleichen Jahr 1820 übergab

die Witwe Magdalena Götz das Anwesen Staubershammer 2 an ihren Sohn Friedrich

(+1859). Dieser hatte zusammen mit seiner Frau Margarethe (+1858) sechs Kinder:

Paulus, Georg, Barbara, Kunigunde, Theres und Maria. Sie traten das Erbe an und

blieben zeitlebens ledig. Die vier Schwestern waren mit den zwei Brüdern ein

Herz und eine Seele und führten ein Muster-Familienleben.

|

Paulus Götz

war ein geschickter Schreiner

und Orgelbauer.

Eines seiner Werke

steht in der Kirche

St. Maternus

in Motschenbach,

(2)

Dekanat Kulmbach.

(Foto S. Witzgall)

1856 hat Götz eine

Vorgängerin der heutigen Orgel

in der Kirche St. Ägidius

in Gunzendorf geschaffen. |

"Die älteste erhaltene Götz-Orgel von 1869 steht in der

Simultankirche von

Kürmreuth." (2, Seite 12)

Da die Geschwister Götz sehr fromm waren und keine Erben

hatten, vermachten sie ihr Anwesen später der 1884 in den Räumen des

ehemaligen Klosters Michelfeld gegründeten Taubstummenanstalt, heute

Regens-Wagner.

(3, Seite 221f)

f.jpg)

"Die fünf unverheirateten Götz-Geschwister Georg, Kunigunda, Barbara,

Theresia und Maria stifteten ihre aus dem früheren Klosterbesitz

stammenden und von ihrem Großvater Johann 1805 ersteigerten Grundstücke

usw. in Staubershammer zum Erhalt der ehemals benediktinischen

Klosteranlage."(3, S. 222)

Dieses

schöne schmiedeeiserne Kreuz mit den Schrifttafeln erinnert auf dem

Klosterfriedhof an diese und einige andere Wohltäter.

Am 18. Oktober 1882 erwarb Johann Gummermann, 1844 in Waffenhammer, Gemeinde

Wildenstein geboren, den Staubershammer um 6.500 Mark. Er betrieb ihn als

Eisenhammer und betätigte sich auch als Blattgoldschläger. Zehn Jahre später

verkaufte er das Anwesen wieder und folgte seinem Sohn Basilius zusammen mit

seiner Frau Anna und weiteren fünf seiner insgesamt elf Kinder nach Amerika.

Gummermann lebte in Milwaukee/USA und starb am 21.12.1915. (Quelle: Helmut Gummermann, über Horst Degelmann, Ködnitz)

Seit diesem Jahr 1892 gehört

der Staubershammer der Familie Schäff, die 1895 auch das seit 1805 abgetrennte

Anwesen Nr. 2 erwarb.

Der Hammer wurde

bis 1951 betrieben und es wurden hauptsächlich

Äxte, Pflugscharen usw. hergestellt. Der damalige Besitzer des Anwesens Paul Heinz Schäff

(1927-2024) setzte

sein Hammerwerk 1963 nochmals in Gang, um das Turmkreuz für die Michelfelder

Asamkirche vorzuschmieden.

|

Heute lädt

Familie Schäff

bzw. Deinzer

zu einem Besuch

auf den

idyllisch gelegenen

und sehr gepflegten

Staubershammer ein.

Sie betreibt eine Pension

mit

Ferienwohnungen.

(Foto Juni 2009) |

Hämmerlmühle

Ebenfalls am Flembach

liegt der

ehemalige Schleifhammer, heute

Hämmerlmühle genannt.

Besitzer war schon im 13. Jahrhundert und in den folgenden zeitweilig immer

wieder das Kloster Michelfeld.

Von der ehemaligen Bedeutung zeugt folgende

Episode: 1592 übernahm Hans Stauber, ein Bruder des oben beim Staubershammer genannten Georg, eine

Waffenlieferung für den Kurfürsten nach Neumarkt. Dort wollte dieser den lutherischen Bürgern

den Calvinismus mit „gebührendem Nachdruck“ beibringen. Der

Transport kam aber nur bis Amberg, wo dem Staubershammerer die Wagenladung von den

dortigen Bürgern abgenommen wurde.

1904 erwarb die Familie Looshorn das Anwesen und betrieb bis

1958 die Mühle, von der Teile dem Museum Theuern überlassen wurden.

Heute kann

man in der Hämmerlmühle sozusagen auf historischem Boden in der gepflegten Pension

"Ferienhof

Hämmerlmühle" seinen Urlaub verbringen. Die Pension wird von Anita März,

geb. Looshorn, betrieben.

Ehemalige

Hammerwerke an der Pegnitz

|

Die nebenstehende

alte Zeichnung von 1522/23

zeigt von oben

nach unten

dem Lauf der Pegnitz nach

die drei an dieser gelegenen Hämmer

Fischstein,

Rauhenstein

und Ranna. |

Fischstein und Rauhenstein

An der Pegnitz lag der Hammer Fischstein, der im Salbuch von 1326 als „malleum

Pognerinne“, also als Hammer der Pognerin aufgeführt ist. Grundherrschaftlich

gehörte er lange Zeit zum Kloster Michelfeld, aber auch die Stromer und die

Sulzbacher Familien Loneisen und Zeller traten als Hammerherren auf. Der Ort

Fischstein, und damit die Überreste des Hammers, wurde in den letzten Jahren

abgelöst und dem Erdboden gleichgemacht, da er in der unmittelbaren

Wasserschutzzone der Stadt Nürnberg lag.

Vom ehemaligen Hammer Rauhenstein, der pegnitzabwärts folgt, stand bis vor

wenigen Jahren noch das Hammerhaus, ein zweigeschossiger Walmdachbau, allerdings

zum Schluss schon sehr herunter gekommen (1987 abgebrochen).

|

Den Hammer Rauhenstein hatte

1410 Heinrich Stromer gegründet.

Das Kloster Michelfeld besaß ihn dann

längere Zeit,

und die Stadt Auerbach schließlich betrieb das Werk 1580-1626.

In der Nähe sollen im Jahr 1626

10.000 Soldaten der sächsisch - lauenburgischen Fürsten

ein großes Heerlager eingerichtet und

die Hämmer Fischstein und Rauhenstein

ausgeplündert und weitgehend zerstört haben. |

Am 23. Mai 1641 schließlich

brannte der Hammer Rauhenstein völlig ab. Im Jahre 1700 errichtet die Stadt

Auerbach an der Brandstätte eine Mühle, die ihr aber das Kloster Michelfeld

streitig machte. Nach mehreren Prozessen fiel Rauhenstein schließlich 1733

gegen eine Entschädigung von 2.500 Gulden endgültig an das Kloster. Dessen Abt

Heinrich Harder (1721-38) ließ 1736 sein Wappen über dem Eingang des

Hammerhauses anbringen.

Ranna und das Magdalenenkirchlein

Der letzte Hammer auf heute Auerbacher Grund an der Pegnitz war Ranna. König Wenzel

von Böhmen ließ ihn 1391 errichten; dies war also in der Zeit, als Auerbach

die Hauptstadt von Neuböhmen war (1373-1400). Immerhin 1530-1859 war der Hammer

im Besitz der Stadt Auerbach, die ihn mit wechselndem Erfolg verpachtete oder

selbst bewirtschaftete. So hatte ihn z. B. 1805-17 der schon beim Staubershammer

angeführte Falkner von Sonnenburg in Pacht. 1859 übernahm der Staat das

Hammergut. Die Kaufsumme, 80.750 Gulden in Silber, musste der Auerbacher Bürgermeister

Leonhard Neumüller am 21. Juni 1860 persönlich in Regensburg abholen. Der

Staat verkaufte das Anwesen weiter an einen Fr. Rauh aus Zogenreuth, der eine

Kunstmühle und ein Sägewerk daraus machte. Auf diesem Gelände stand dann

mehrere Jahre eine Wellpappenfabrik, ehe die damalige EWAG

Nürnberg (heute N-ENERGIE) als neuer Grundeigentümer die

Gebäude abbrechen ließ.

Aus der Hammerzeit Rannas ist aber noch ein weiteres Andenken vorhanden, nämlich

die Magdalenenkirche an der Staatsstraße nach Neuhaus.

Die hl. Magdalena ist

nach alter Tradition eine Patronin der Hammerschmiede, und so war ihr zu Ehren

schon sehr früh in Ranna ein Kirchlein errichtet worden. In den Wirren des 30jährigen

Krieges (1618-48) wurde es arg mitgenommen.

|

Da auch eine gründliche

Renovierung

nicht den

gewünschten Erfolg brachte,

ließ der Auerbacher Pfarrer

Johann

Friedrich Trettenbach (1722-1772),

Sohn eines Schmiedemeisters

aus Neuhaus,

1742/43

das neue Kirchlein erbauen.

Mit der Errichtung des

Hochaltars (Foto 2009)

beauftragte er den Auerbacher

Bildhauer Johann M. Doser,

der das altehrwürdige Bild

der hl. Maria

Magdalena

aus der ursprünglichen Kapelle

mit verwendete.

|

Viele Jahre zogen um

den 22. Juli große Prozessionen aus den Orten der Umgebung nach Ranna. Seit

einiger Zeit findet am Namenstag der Heiligen wieder ein Magdalenenfest in Ranna

statt.

Damit

endet zwar der Rundgang durch die ehemaligen Hammerwerke auf dem Gebiet der

heutigen Stadt Auerbach i.d.OPf., doch der

aufmerksame Sucher wird sicher weitere Zeugnisse für den Bergbau und die

Eisenverarbeitung in alter und neuer Zeit hier in der Gegend entdecken.

Wer mehr über die Oberpfälzer Montangeschichte erfahren und vor allem erleben

möchte, dem seien ein Besuch im Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern Theuern

und eine Wanderung

auf historischen Wegen empfohlen.

verwendete

und weiterführende Quellen

| 1 |

Agricola, Georg,* De re metallica libri IX, Basel 1556;

deutscher dtv-Reprint, 1994 |

| 2 |

Hemmerlein, Andreas, Segnung der

restaurierten Paulus-Götz-Orgel ... in der Kirche St. Maternus zu

Motschenbach, Festschrift 2016 |

| 3 |

Weber, Rudolf, 900 Jahre Kloster

Michelfeld, Auerbach 2019 |

* "Der Glauchauer Handwerkerssohn Georg

Pawer, der sich nach Humanistenbrauch später Georgius Agricola

nannte, wurde mit seinem Hauptwerk De re metallica libri XII zum Begründer

der Montanwissenschaften." (Quelle)

Agricolas (1494-1556) Werk erschien ein Jahr nach seinem Tod in

lateinischer Sprache, ein Jahr später folgte die erste deutsche Übersetzung.

|

Hobellied |

letzte

Bearbeitung dieses Artikels

am 12. Dezember 2025

|

|