|

| |

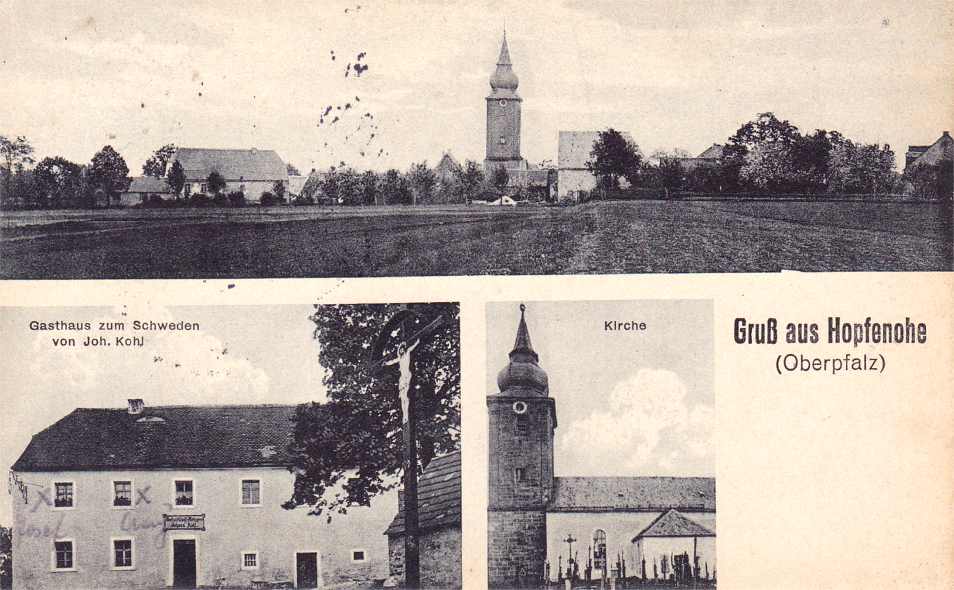

Hopfenohe

Das

Dorf Hopfenohe lag (BayAtl) gut 4 km ostwärts von Auerbach

(Marktplatz ca. + 435 m NN) auf einer ca. 556 m über dem Meeresspiegel

liegenden Anhöhe des Oberpfälzer Juras. Wegen seiner Hochlage war der Ort

bekannt für sein raues Klima und seinen Schneereichtum.

Bei der Ablösung 1939 zählte die politische Gemeinde, die nur aus der Ortschaft

Hopfenohe selber bestand, immerhin ca. 200 Einwohner mit 26 Hausnummern: je eine

Metzgerei, Schreinerei, Schneiderei, ein Kramladen und zwei Wirtshäuser

(Nr.

6 beim Strauß und Nr. 7 beim Schwedn)

versorgten die Menschen.

Die uralte Pfarrei

Hopfenohe umfasste zum selben Zeitpunkt drei

Schulbezirke (Hopfenohe, Unterfrankenohe und Dornbach)

und eine Filialkirche in Dornbach.

Heute sind praktisch nur noch der Vermerk „Dorfstelle Hopfenohe“ (BayAtl) und ein

Sperrgebiet von wenigen Quadratmetern rund um die Kirchenruine auf der Landkarte

des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr die einzigen „amtlichen Zeichen“, die

an Hopfenohe und seine weit zurückreichende Geschichte erinnern. (Luftbild)

Älteste

Spuren des Ortes

Der Name „Hopfenohe“ deutet darauf hin, dass der Ort schon vor dem Jahre

1000 entstanden sein muss, denn nur etwa bis zu diesem Zeitpunkt wurde das

althochdeutsche Wort „aha“ für einen Wasserlauf verwendet. Unser Hopfenohe

heißt z.B. in der Gründungsurkunde des Klosters Michelfeld von 1119 „Hopfenahe“,

also der Bach, an dem Hopfen (vielleicht wilder?) wächst. Nach der

Jahrtausendwende entstanden hätte der Ortsname wahrscheinlich die Endung „-bach“

erhalten.

Welcher Wasserlauf für den Ortsnamen Pate stand, ist nicht ganz klar.

Vielleicht bestand der Bach bei der Gründung auch schon gar nicht mehr, denn

die älteste überlieferte Schreibweise aus dem 11. Jahrhundert heißt

„Hopfenalte“, und unter „alte“ verstand man früher etwa „gewesenes

Wasser, Altwasser“. Vielleicht war aber auch gar kein Bach gemeint, sondern

der „See“ hinter der Schmiede (Hausnummer 13),

zuletzt nur mehr eine größere Pfütze. Vor etwa 200 Jahren soll die dazugehörige

Quelle noch ergiebig geflossen sein. Der Abfluss schließlich mündete in den

„Teufelsgraben“.

Tatsache ist, dass Hopfenohe an der großen europäischen

Wasserscheide Rhein-Donau liegt, die von Neuzirkendorf über

Oberfrankenohe kommend nach Bernreuth, Ziegelhütte, Funkenreuth und Königstein

führt und entscheidet, ob ein Wasser ins Schwarze Meer oder in die Nordsee fließt.

Hinweise

auf diese Wasserscheide

sind u. a.

diese alte Steinsäule

bei Hopfenohe (im

Hintergrund

die Ruine der Kirche)

und ein neues Verweisschild

an der B 470

auf der Höhe

bei Altzirkendorf.

|

Wasserscheidensäule

Einsam die Säule steht,

an der keiner

außer Soldaten

vorübergeht,

an der keiner

außer Geistern

vorüberweht.

(Leonore Böhm, Grafenwöhr) |

Man

darf getrost annehmen, dass Hopfenohe mit zu den ältesten Orten unserer Gegend

zählt, wohl schon bestand, als im 6. und 7. Jahrhundert vereinzelt die Wenden hier

siedelten, und vielleicht im 9. Jahrhundert fränkischer Rittersitz wurde.

Die

Grafen von Hopfenohe

Karl der Große (ab

771 Frankenkönig, 800-814 römisch-deutscher Kaiser) hatte 788 auf dem Nordgau

und in Ostfranken Markgrafschaften errichtet, um die slawischen Eindringlinge

aufzuhalten.

Durch das Lehns- und Feudalwesen wurden die inneren Verhältnisse geordnet, und

auf dieser Basis das Christentum eingeführt.

Kaiser Heinrich

II. (ab 1002 deutscher König, 1014-1024 römischer Kaiser) zertrümmerte

die beiden Markgrafschaften und verwendete ihre besten Güter zur Gründung des

Bistums Bamberg

am Allerheiligentag des Jahres 1007. Am 6. Juli 1008 kam Hopfenohe zusammen mit

Auerbach und anderen Orten an das Hochstift Bamberg. Es wurde Bestandteil der

sogenannten „Truchsessischen Lehen“, die vom Bamberger Bischof den

Grafen

von Kastl und Sulzbach übertragen wurden.

Graf

Friedrich III. von

Hopfenohe, Pettendorf (bei Regenstauf) und Lengenfeld (Burg-Lengenfeld)

entstammte der Kastler Linie. Er hatte im Raum Auerbach eine stattliche Anzahl

von Lehnsgütern des Hochstifts Bamberg. Seine Gemahlin Hedwig hatte ihm zwar

zwei Töchter, Heilika und

Heilwig (Heilwic), geboren, aber keinen Sohn, der allein für

die Erbfolge eine Rolle spielte.

Graf Friedrich wollte in Ensdorf im

Vilstal ein "Hauskloster" errichten, das später ihm und seiner Familie

als Grablege

dienen sollte.

Kloster Ensdorf

Nach dem frühen Tod Friedrichs 1119 mit knapp 50 Lebensjahren führte sein Schwiegersohn Pfalzgraf

Otto

von Wittelsbach (ca. 1090-1156), der mit Tochter Heilika verheiratet war, das

Vorhaben der Klosterneugründung aus. Er wurde dabei tatkräftig unterstützt von

Bischof Otto von Bamberg, der mit großzügigen

Dotationen zur Ausstattung des schließlich 1121

gegründeten Klosters Ensdorf beitrug.

|

Das Kloster

Ensdorf

wurde 1121 gegründet,

und von Bischof Otto I. (amt. 1102-1139),

dem Heiligen von Bamberg

wie das von ihm 1119 gegründete Michelfeld

den Benediktinern übergeben.

435 Jahre später wurde unter

Kurfürst Ottheinrich

1556

der katholische Ritus verboten

und Ensdorf - wieder wie Michelfeld -

aufgehoben.

|

Am 23. Juli 1669 übergab Kurfürst

Ferdinand

Maria die alten, teilweise maroden Klostergebäude den

Benediktinern aus

Prüfening.

Das klösterliche Leben in Ensdorf begann erneut zu blühen. 1694 begannen die

Mönche mit dem Neubau von Kloster und Kirche, im Jahr darauf wurde Ensdorf

wieder eigenständige Abtei.

1711 begann der Innenausbau der

Kirche des

Klosters Ensdorf.

|

Bemerkenswert ist auch

die südlich des Hochaltares

liegende Sakristei

mit den

wunderbaren Schnitzereien

des frühen Rokoko

an den Schränken.

(Foto: Detail Sakristei) |

Graf

Friedrich III. von Hopfenohe-Pettendorf-Lengenfeld fand seine letzte Ruhestätte wie gewünscht in

Ensdorf, und zwar zunächst im Kapitelsaal

des Klosters. 1571 ließ Pfalzgraf Ludwig das Grab seiner Ahnen öffnen und die

Gebeine in einer Gruft im Chorraum der Kirche wieder beisetzen. Beim Neubau der

Kirche wurde nördlich des Hochaltares eine kleine Stifterkapelle errichtet, in

der nun seit 1721 die sterblichen Überreste von Graf Friedrich, seiner Frau

Heilika, ihres Sohnes Friedrich und ihres Enkels Otto ruhen.

2k.jpg)

Das Stiftergrab in der Kirche St. Jakobus

d.Ä. Ensdorf, der früheren Klosterkirche.

Im Zuge der Säkularisation

wurde das Kloster Ensdorf, wie u. a. auch Michelfeld und Speinshart,

aufgelöst. Die meisten Klostergebäude und -ländereien

gingen in Staatsbesitz über,

Privatleute erwarben kleinere Anwesen.

Die ehemalige Abteikirche, die dem hl. Jakobus

dem Älteren geweiht ist, ist seither Pfarrkirche.

Das Bistum Regensburg erwarb

große Teile der ehemaligen Klosteranlage, um darin zunächst ein Priesterhaus

einzurichten.

Seit 1920 sind die

Salesianer Don Boscos

hier.

Graf Friedrich III. hielt sich mit seiner Familie sicher

zeitweilig auch in Hopfenohe auf, wo er eine Burg bzw. ein Schloss besaß, das der Überlieferung

nach auf dem Platz des späteren Pfarrhauses (Hausnummer 1) gestanden hatte.

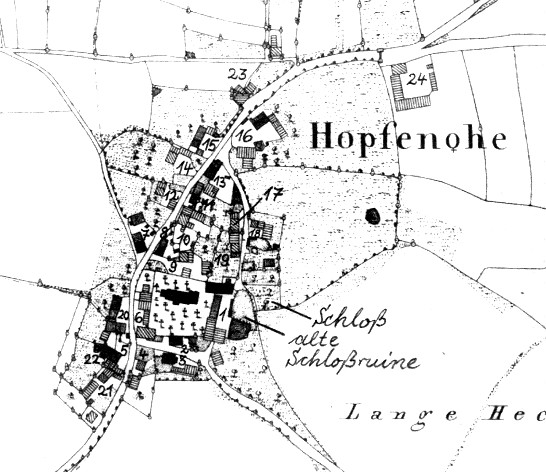

Ortsplan von Hopfenohe (4, Seite 129)

1560-85 wurde an der Ostseite des Dorfes

wieder ein Schloss errichtet. Es stand neben einer noch älteren Burg- bzw.

Schlossruine aus der Zeit der Grafen von Hopfenohe (11./12. Jahrhundert). Dieses

neue Schloss hatte aber auch keinen langen Bestand, sondern wurde in der Zeit

des dreißigjährigen Krieges zerstört und nicht wieder aufgebaut.

Gründung

des Klosters Michelfeld 1119

„Der Zeitpunkt der Klostergründung hing mit dem Tode des Grafen Friedrich von

Hopfenohe zusammen, der am 3. April 1119 das Zeitliche gesegnet hatte.“ (1,

Seite 166) Seine

zahlreichen Lehen sollten wieder ans Stift Bamberg zurückgehen, da er ohne männlichen

Erben starb. „Seine Tochter Heilika (gest. 1170) war mit Pfalzgraf Otto von Wittelsbach

(gest. 1155; begraben im Kloster Ensdorf) verheiratet. Bischof Otto fürchtete

nun, es möchte Otto von Wittelsbach die bambergischen Lehensgüter seines

Schwiegervaters für sich in Anspruch nehmen. So verglich er sich mit dem

Wittelsbacher dahin, daß er ihm einige Güter wieder verlieh, andere aber sich

zur Stiftung des Klosters vorbehielt. Dieses wurde dann auf bischöflichem Grund

und Boden erbaut.“ (1, Seite 166)

In der Stiftungsurkunde vom 6. Mai 1119 erhielt so das neugegründete

Benediktinerkloster Michelfeld auch eine

Reihe von Gütern aus der Hinterlassenschaft der Grafen von Hopfenohe, unter

anderem „Hopfenahe ex parte“, also „Hopfenohe teilweise“.

|

Den

anderen Teil

von Hopfenohe erhielt

Graf Gebhard von Leuchtenberg,

der die zweite Tochter

Friedrichs,

Heilwig, zur Frau hatte.

Die Leuchtenberg

waren ein bedeutendes

Adelsgeschlecht des Mittelalters

mit Stammsitz in Leuchtenberg

bzw. später Pfreimd.

(Wappen der Leuchtenberger) |

|

Hopfenoher

Marktrecht nach Auerbach

Die Bedeutung Hopfenohes begann mit dem Aussterben seiner Grafen im Mannesstamme

zu schwinden. Als schließlich 1144 das Marktrecht von Michelfeld auf das Dorf

Urbach übertragen wurde, erhielt dieses auch gleich noch den Markt von

Hopfenohe. Dieser soll der Überlieferung nach größer und bedeutender als der

Michelfelder gewesen und jeweils am Donnerstag abgehalten worden sein.

1k.jpg)

Auf diesem Bild von Johann Baptist Weber von

1940 ist am Horizont in der Mitte Hopfenohe und etwas unterhalb Dornbach

dargestellt.

Die

Schlammerstor(f)fer bekommen Hopfenohe

Etwa ab 1200 sind die Ratzenberger, deren Stammschloss im Raum Erlangen stand,

die Herrn über den Teil Hopfenohes, der nicht zum Kloster Michelfeld gehörte.

1334 verkaufte z.B. Chunrad der Ratzenberger von Hopfenohe und dessen Bruder

Mathes dem Kloster verschiedene Güter in Altzirkendorf zu Gunsten ihres Vetters

Marquard Ratzenberger, der damals Mönch und 1335-1357 Abt in Michelfeld war.

1380 bis 1460 sind die Tedenreuter, auch Degenreuter genannt, in Hopfenohe; nähere

Einzelheiten über diese Zeit sind nicht bekannt.

Die nächsten drei Jahrhunderte (genau 1460-1767) gehörte Hopfenohe den Schlammerstorfern, einem alten oberpfälzischen Adelsgeschlecht mit Stammsitz im

heutigen Dorf Schlammersdorf

(Landkreis Neustadt an der Waldnaab).

|

Familienwappen der Schlammersdorff

"Schild: In Gold ein schrägrechter,

mit drei silbernen Sternen

belegter schwarzer Balken

Helm: Gekrönt, unten goldene

gespaltene rechtshin gebogene Spitze,

oben mit einer und an der Hälfte

mit 3 Straußenfedern besteckt.

Decken: Unten golden." (Quelle) |

In diese Zeit datiert auch eine Urkunde von 1520, die besagt, dass Hans Karl der

Ältere, Bürger zu Auerbach, und sein Sohn an den Thurndorfer Burgmann Hans

Renner ein Achtel einer Erzgrube bei Hopfenohe und ein Achtel des gewonnenen

Erzes verkauften. Weiter Anteil an dieser Grube hatte u. a. der Wirt Götz von

Hopfenohe. „Diese Erzförderung war nicht so bedeutend wie die von Sulzbach

oder Amberg, aber sie spielte im Leben der Bevölkerung doch eine Rolle.“ (2, Seite 269)

Eine weitere bemerkens- und schmunzelnswerte Episode am Rande aus dem 16.

Jahrhundert ist die Bekundung des Christoph Schlammerstorfer von 1585, dass sein

Wirt Niklas Hertl in Hopfenohe von 1560 bis 1585 pro Vierteljahr 20 Eimer

Frankenwein ausgeschenkt habe.

|

|

Da

ein bayerischer Eimer 60 Maß,

also zwischen 60,4 und 68,4 Liter fasste,

betrug der Weinausschank allein in diesem

Gasthaus im Monat über 400

Liter. |

Christoph

Leonhard von Schlammerstorf errichtete 1608 in Hopfenohe eine Schmiede

(Hausnummer 13 "beim Schmie"). Der

Landrichter und die Stadt Auerbach, sowie die Gemeindeschmieden in Nunkas und

Frankenohe versuchten vergeblich, diese wieder schließen zu lassen.

Balthasar

Jakob von Schlammerstorff

Die wohl schillerndste Figur aus diesem Geschlecht war Balthasar Jakob von

Schlammerstorf zu Hopfenohe, ein Bruder des Ebengenannten. Er war u. a. 1615 bis

1621 Landrichter in Auerbach. Als enger Vertrauter des Kurfürsten Friedrich

V. (1610-1621) von der Pfalz und nachmaligen „Winterkönigs“ wurde er

von diesem mit verschiedenen diplomatischen Missionen betraut. Als Oberst eines

Regimentes nahm er auch an der Schlacht am „Weißen Berg“ kurz vor Prag am

8. November 1620 teil.

Als Maximilian I., Herzog von Bayern (1597-1651), im Jahre 1621 die

"Obere

Pfalz", d.h. einen Teil der heutigen Oberpfalz

bekam, ließ er über den Schlammerstorfer die Acht erklären. Dieser trat 1626 als dänischer Oberst in der

Schlacht bei

Lutter auf, 1627 als Straßenräuber bei Burgtann, 1629 als schwedischer Agent

in Nördlingen, dann als Oberhauptmann in Neustadt an der Aisch, wieder als Straßenräuber

zwischen Nürnberg und Neumarkt und 1632 schließlich als Generalmajor der Stadt

Nürnberg.

|

Mit dem Schwedenkönig

Gustav

II. Adolf

zog Schlammerstorf

über Landshut und Augsburg

nach München.

|

Er rühmte

sich gern seiner Kriegsheldentaten und unterschrieb stolz: „Balthasar Jakob

von Schlammerstorf auf Hopfenohe, der Krone Schwedens und der Stadt Nürnberg

wohlbestallter Generalmajor“.

Als die Schweden Mitte März 1634 Auerbach erobert hatten und bis etwa Mitte

April besetzt hielten, konnte Balthasar Jakob nochmals in seine Heimat zurück.

1635 „verschwand Schlammerstorf spurlos und blieb verschollen bis auf den

heutigen Tag“. (3, Band XXV, Seite 18 f)

1635 scheint das Todesjahr des Balthasar Jakob von Schlammersdorff zu sein, denn

einer Quelle zu Folge datiert sein letzter Brief vom 19. Mai dieses Jahres.

Das

Ende der Schlammerstorfer auf Hopfenohe

Christoph Bernhard von Schlammerstorf, Forstmeister des Stifts Waldsassen,

erhielt nach der Ächtung seines Bruders 1621 Hopfenohe übertragen. Da er 1628

nicht katholisch werden wollte, musste er das Land verlassen. Kurfürst

Maximilian ließ Hopfenohe nun einziehen.

Nach dem „Westfälischen Frieden“ vom 24. Oktober 1648 erhielten die

Schlammerstorfer ihren angestammten Besitz zurück. Neuer Herr wurde Friedrich

Wilhelm von Schlammerstorf, Katholik und Sohn des ehemaligen Landrichters. Ihm

folgte 1675 dessen Vetter Hans Peter. Er und seine Nachkommen lebten nicht mehr

in Hopfenohe, denn das 1560-85 an der Ostseite des Dorfes neben der alten

Burgruine erbaute Schloss war in den Wirren des „Dreißigjährigen Krieges“

(1618-48) zu Grunde gegangen und nicht wieder aufgebaut worden.

Auerbachs

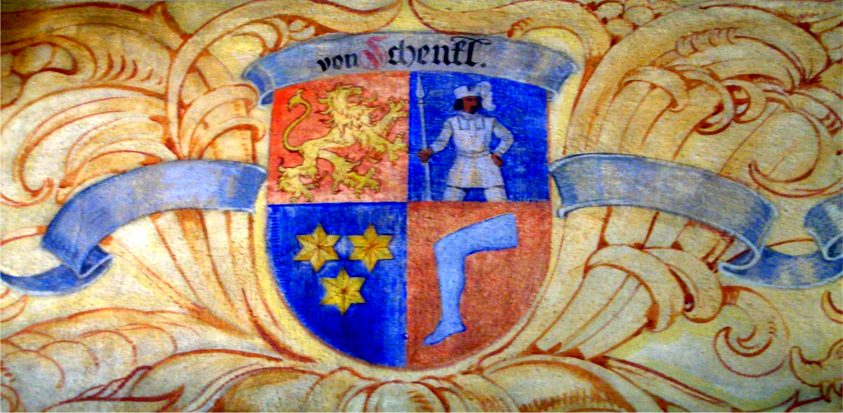

Stadtschreiber Schenkl erwirbt Hopfenohe

Im Jahre 1767 erwarb der Auerbacher Stadtschreiber Johann Samuel Martin Schenkl

das Landsassengut Hopfenohe und den damit verbundenen erblichen Adelstitel, um

seinen Söhnen die höhere Beamtenlaufbahn zu ermöglichen.

Wappen der von Schenkl (Sitzungssaal des

Rathauses Auerbach)er

Johann Samuel Martin (bis 1794) übertrug die Hofmark Hopfenohe an seinen ältesten

Sohn Franz Anton, der Regierungsdirektor der Finanzkammer in Amberg war. Dieser

hatte bereits 1786 auch das Landsassengut Portenreuth erworben. Dem

Regierungsrat Joseph von Schenkl schließlich gehörten beide Güter von 1808

bis 1825.

Destouches beschrieb die Hofmark Hopfenohe in seiner „Statistik der

Oberpfalz“ 1809 etwa folgendermaßen: Das Landsassengut Hopfenohe ist ohne

Schloß und umfaßt 14 Häuser, 156 Einwohner, 77 Tagwerk Feld und 15 3/4

Tagwerk Wiesen und Gärten. Der Viehbestand zählt 4 Pferde, 9 Ochsen, 38 Kühe

und Jungrinder, 69 Schafe, 31 Schweine. Das Pfarr- und Schulhaus sowie ein

Tagwerkerhaus gehören nicht zum Landsassenbesitz, sondern zum Landgericht.

Als Joseph von Schenkl 1825 starb, verkauften seine Erben die alten Rechte an

den Staat und den vorhandenen Grundbesitz an die Hopfenoher Bauern.

Die

Geschichte von Pfarrei und Schule in

Hopfenohe ist hier näher beschrieben.

Fahne

des katholischen Burschenvereins Hopfenohe

Auf etwas abenteuerlichem Weg kam diese rund 50 Jahren

zuvor scheinbar spurlos verschwundene Fahne des kath. Burschenvereins

Hopfenohe 1995 wieder zurück in ihre Heimat. Sie hängt heute im Treppenhaus

des Auerbacher Rathauses. (drei Fotos aus 6)

(alte Ansichtskarte aus 7)

Endgültiges

Aus 1948

Das Dorf Hopfenohe selbst blieb nach der Ablösung seiner Bewohner im Zuge der

Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr 1936-39 zunächst noch einige

Jahre ganz erhalten. Die Häuser dienten vor allem Zielbauarbeitern und deren

Familien als Wohnung. Nach Kriegsende nutzten auch zahlreiche Heimatvertriebene

die noch intakten Wohngebäude. Erst 1948 ließ die US-Kommandantur den Ort endgültig

räumen, und gab die Gebäude dann zum Abbruch frei. Was übrig blieb wurde mit

Ausnahme der Kirche dem Erdboden gleichgemacht.

1958 wurden in unmittelbarer Nähe der Kirche Szenen des amerikanischen Spielfilms „Zeit zu lieben, Zeit zu sterben“, u. a. mit Liselotte Pulver und

Dieter Borsche, gedreht. Dabei wirkten auch einheimische Statisten mit.

|

|

Witterungseinflüsse

und zahlreiche „Treffer“

ließen die Ruine der Kirche von Hopfenohe

immer mehr verfallen.

Es war nur mehr eine Frage der Zeit,

wann

lediglich ein größerer Steinhaufen

an das einst stolze Gotteshaus erinnern

sollte. |

Erfreulicherweise wurden dann 2004 endlich die dringend notwendig gewordenen

Maßnahmen zur Erhaltung in Angriff genommen,

so dass die Überreste der einst stolzen Hopfenoher Kirche zumindest vor dem weiteren Verfall bewahrt

wird. Finanziert wurde dieses Projekt durch die US-Army, die Arbeiten führte

federführend ein Eschenbacher Unternehmen durch.

Am Sonntag, den 11. September 2005, fand unter reger Beteiligung der

Bevölkerung ein feierlicher Gottesdienst zum Abschluss der Arbeiten an der

nunmehr gesicherten Kirchenruine statt. Hauptzelebrant war der aus dem

benachbarten ehemaligen Ort Oberfrankenohe stammende Pfarrer Franz Schmidt.

(Foto Hans-Jürgen Kugler)

Mehr

über Hopfenohe erfährt man in dem Buch Hopfenohe –

Geschichte einer Pfarrgemeinde. (5, beim

Verfasser erhältlich)

Kugler brachte anlässlich der Feier am 11. September 2005 zusammen mit anderen

an der Außenmauer der ehemaligen Hopfenoher Kirche eine Gedenktafel in

deutscher und englischer Sprache an.

Mariengrotte

auf dem Auerbacher Friedhof

Am Samstag, dem 28. April 1990, fand auf dem Auerbacher Friedhof ein

langgehegter Wunsch vieler ehemaliger Hopfenoher seine Verwirklichung: Die

Mariengrotte wurde in einer schlichten Feier eingeweiht. In den vorausgegangenen

Wochen wurde die wohl noch aus dem 19. Jahrhundert stammende Mariengrotte des

aufgelassenen Friedhofs Hopfenohe (siehe Foto links unten)

durch die Initiative „Ehemaliger“ auf dem

Auerbacher Gottesacker originalgetreu wiedererrichtet (siehe

Foto rechts unten). Viele fleißige Hände

hatten dabei dankenswerterweise mitgeholfen. Die nach Ablösung und Krieg den Schwestern

des Mutterhauses anvertraute Marienstatue bekam damit, gleichsam in

altvertrauter Umgebung, ein neues Domizil. Im Mai 2011

wurde die gesamte Anlage überholt.

|

|

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Hierold,

Eugen, Die Kapelle in Schmalnohe, in Oberpfälzer Heimat, Band 14, Weiden 1970 |

| 2 |

Böhm,

Eleonore, Dorfstelle Hopfenohe, in Die Oberpfalz, Kallmünz, September 1981, |

| 3 |

Köstler, Josef, Chronik der

Stadt Auerbach, 27 handgeschriebene Bände, geschrieben etwa 1905 bis 1925 |

| 4 |

Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz

Grafenwöhr, Geschichte einer Landschaft, Behringersdorf 1985 |

| 5 |

Kugler, Hans-Jürgen, Hopfenohe – Geschichte einer

Pfarrgemeinde, Auerbach 1997 |

| 6 |

Georg Hupfer, privates Archiv, Auerbach |

| 7 |

Michael Hiller, privates Archiv Grafenwöhr |

| 8 |

Böhm, Leonore,

Flurdenkmale des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr einst und jetzt, in

Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz, Pressath

2011 (Seite 7-41; Gedicht Seite 23) |

| |

|

|

Die Matrikel der Pfarrei Hopfenohe und ihres

Sprengels liegen in Bamberg, auch

digital. |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 23. September 2025

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|