|

| |

Asamkirche

St. Johannes der Evangelist

Michelfeld

Die Bauarbeiten an der

ehemaligen Klosterkirche, der heutigen Pfarrkirche

der Gemeinde Michelfeld, wurden wohl schon vor 1690 in Angriff genommen. 1697

gilt als Jahr der baulichen Fertigstellung.

Die künstlerische Ausgestaltung durch die Geschwister Asam begann

jedoch erst im Jahre 1717, nachdem unter Abt Wolfgang Rinswerger (reg.

1706-1721) verschiedene Änderungen in der Bausubstanz vorgenommen worden waren.

(nach 2)

|

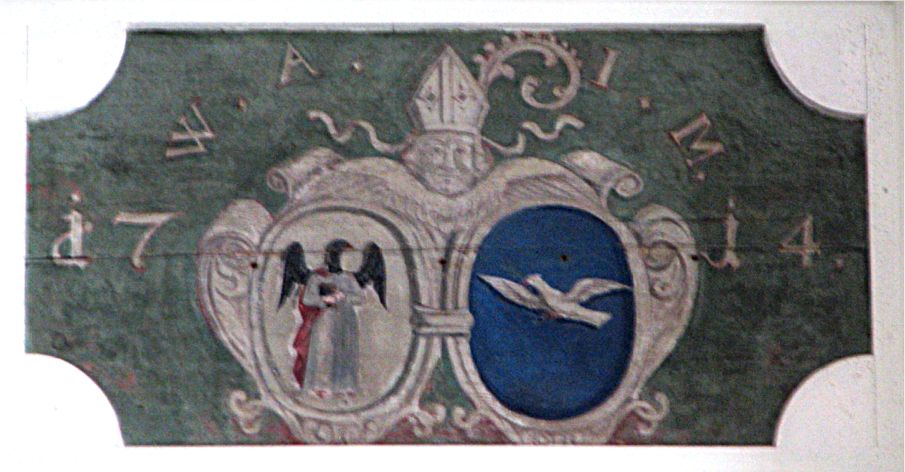

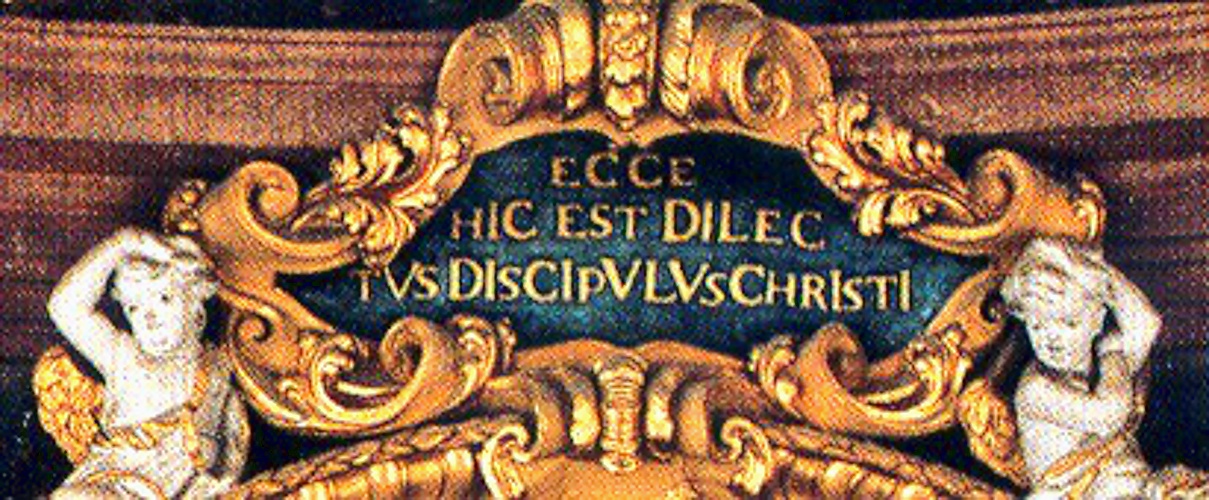

Fertig mit ihrer kunstvollen Arbeit

waren die Asam

wohl 1721,

wie die lateinischen Ziffern

des Chronogramms

über dem Hochaltarbild ergeben.

Die herrliche Asamkirche

hatte im Wesentlichen

ihr heutiges Aussehen erhalten. |

2021 waren es 300 Jahre,

dass dieses wunderschöne Gotteshaus fertiggestellt wurde.

Gleichzeitig konnte die Pfarrei ihr 900jähriges Bestehen feiern.

Patron Johannes der

Evangelist

|

Durch dieses Portal im Turmfuß

an der Westfassade des Klosterkomplexes

gelangt man in das Innere der Asamkirche.

Auf der

linken Seite Kaiser

Heinrich

II.,

rechts seine Gemahlin

Kunigunde;

beide zusammen sind

Bistumspatrone

der Erzdiözese Bamberg.

Das Patrozinium des Gotteshauses

wird am 27. Dezember,

dem kirchlichen Gedenktag

an den Evangelisten Johannes, begangen.

Die

Michelfelder können deshalb

einen Weihnachtsfeiertag begehen. |

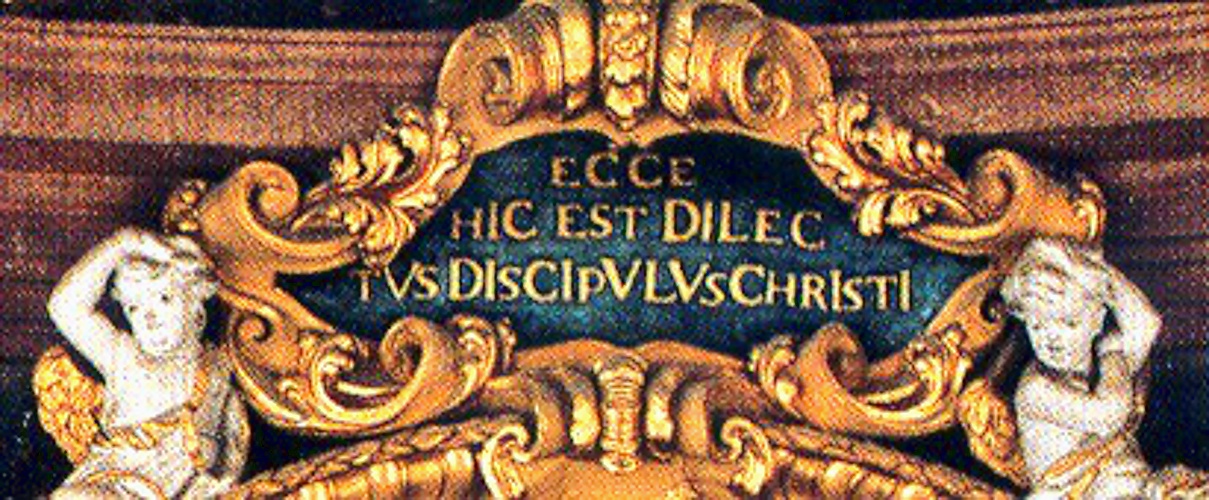

"Das

Benediktinerkloster

Michelfeld ist eine der vielen

Klostergründungen des großen Bamberger Bischofs Otto

des Heiligen im Verlauf der Rodung im bayerischen Nordgau." (1,

Seite 2) Die Gründungsurkunde stammt vom 6. Mai 1119.

Genau auf den Tag ein Jahr später, am 6. Mai 1120, weihte Bischof Otto die

erste Klosterkirche und gab ihr den heiligen Evangelisten

Johannes

als Patron. Der christlichen Überlieferung nach sind der Apostel

(Lieblingsjünger) Johannes und der

Evangelist

Johannes identisch.

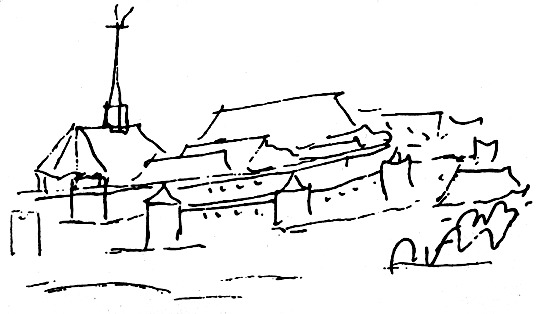

Diese

Zeichnung von 1522/23 ist die wohl älteste bisher bekannte Ansicht des

Michelfelder Klosters mit der in dieser Form nicht mehr erhaltenen Kirche links.

Die

wechselvolle Geschichte dieses Klosters erreichte ihren ersten Tiefpunkt

in der so genannten Reformationszeit

mit der Auflösung der oberpfälzischen Klöster durch den Pfälzer Kurfürsten Ottheinrich

im Jahre 1556. Erst gut 100 Jahre später, nachdem die Oberpfalz 1620 bzw. 1628

mitsamt der Kurwürde an den bayerischen Herzog Maximilian

(1597-1651) gewechselt hatte, trafen nach der Wiederherstellung der oberpfälzischen

Klöster unter Kurfürst Ferdinand

Maria (1651 - 1679) vier Mönche aus Oberaltaich

am 10. Dezember 1661 zur Wiederinstandsetzung und Neubesetzung des Klosters in

Michelfeld ein.

"Was diese Mönche an Baulichkeiten in Michelfeld vorfanden, wird sich

sicherlich in einem diesen wirren Zeiten entsprechenden Zustand befunden haben. Bildersturm

und Dreißigjähriger

Krieg waren über Michelfeld hinweggegangen und hatten ihre Spuren

hinterlassen." (2,

Seite 106) Es war viel zu tun in dieser schweren Zeit, und

zuerst musste das Kloster wieder bewohnbar gemacht werden.

"Ab 1685/86 begannen im Kloster die Bauarbeiten mit der Einrichtung des

Priorats, des Subpriorats und von 20 Zellen, die 1692 vollendet waren. Dann

folgte die Kirche, vor allem 1690-95." (1, Seite 3) Vergleiche

mit den etwa zeitgleich entstandenen Bauten in Waldsassen und Speinshart lassen

den Schluss zu, dass auch in Michelfeld die Brüder Georg, Leonhard und Wolfgang

Dientzenhofer

mitgewirkt haben müssen; natürlich arbeiteten sie im damals zeitgemäßen Barockstil.

Als

Baumeister vor Ort fungierte der in Michelfeld ansässige Klostermaurermeister Christof Grantauer, der

zudem ein

Verwandter von Wolfgang Dientzenhofer gewesen sein soll.

Schließlich

wurde Albert Stöckl (1695-1706) zum ersten Abt von Michelfeld nach der

Aufhebung geweiht. Er und vor allem sein Nachfolger Abt Wolfgang Rinswerger

(1707-21) aus dem berühmten Benediktinerkloster Tegernsee forcierten nun auch den weiteren Ausbau der Klosterkirche.

Abt

Wolfgang, dessen Wappenbild u.a. an der rückwärtigen Orgelbrüstung der ehemaligen

Kloster- und heutigen Pfarrkirche zu sehen ist, holte die Geschwister Asam aus seiner oberbayerischen Heimat nach

Michelfeld.

Die

Asam

Die Geschichte "dieser bayerischen Familie beginnt

mit Georg Asam, dem Vater, der als Klostermaler tätig war und sowohl in Bayern

als auch in Venedig studiert haben soll. Von den neun Kindern, die aus seiner

Ehe hervorgingen, setzten zwei Söhne sein künstlerisches Erbe fort: der Maler

und Architekt Cosmas Damian und der Stuckateur und Bildhauer Egid Quirin."

(5, Seite 7)

Zahlreiche

Werke in unserer Gegend künden von der überaus großen

Schaffenskraft der

Künstlerfamilie Asam.

In

der Michelfelder Klosterkirche haben Cosmas Damian 1717/18 die herrlichen Fresken und sein Bruder Egid Quirin 1720/21

den Hochaltar und verschiedene Stuckfiguren geschaffen. Ihre Schwester

Maria

Salome half bei den

Vergoldungsarbeiten. Alle drei sind im Hochaltarbild verewigt:

|

Der Überlieferung nach ist in der

Abendmahlszene des Hochaltarbildes l

inks Cosmas Damian, der mit der linken Hand auf den

Tabernakel zeigt,

rechts mit freiem Oberkörper und einem Gefäß in der Hand Egid Quirin

und

hinter diesem Maria Salome, die Schwester Maria Salome

der beiden sicher berühmteren Asambrüder. |

|

"Mit einfachen

Mitteln schuf Cosmas Damian Asam den wirkungsvollen, farbig geschmackvoll

abgestuften Hochaltar mit den für ihn stilistisch charakteristischen

Formelementen: sich öffnende Schrägstellung der beiden gedrehten Säulen

mit gerilltem Muster in der Mitte (Nachbildung der Berninisäulen in der

Peterskirche in Rom); persönlich formulierte Kapitäle, dunkeltöniges

hohes Gebälk mit kräftigen Voluten, abschließendes Mittelstück mit

typischem Kassettenmuster; darüber in den Wolken plastisch Gott Vater mit

Engeln. Das Gemälde von Cosmas Damian Asam verbindet den liturgischen

Hinweis auf das Abendmahl mit der Betonung des Lieblingsjüngers des

Herrn, Johannes des Evangelisten, des Kirchenpatrons." (1,

S. 7)

|

|

|

|

|

Das Chronogramm

über dem Hochaltarbild

ergibt die Zahl 1721:

DDCCCCCCLLVVVIIIIII

In jenem Jahr 1721 wurde

die künstlerische Ausgestaltung

durch die Geschwister Asam

abgeschlossen. |

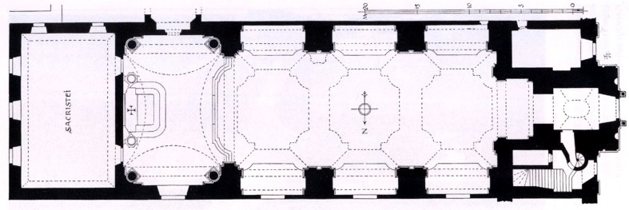

Die folgende Beschreibung der Michelfelder

Asamkirche stammt aus dem

Standardwerk von Georg Hager. (3)

"Die ehemalige Klosterkirche ist eine

sehr einfache Anlage. Der Chor rechteckig, gerade geschlossen. Langhaus mit drei

Seitenkapellen zwischen eingezogenen Pfeilern, über den Kapellen Emporen. In

der Längsachse westlich der Turm, etwas vorspringend. Im Hauptraum des

Langhauses gedrücktes Tonnengewölbe mit Stichkappen, in den Kapellen und Emporen

gedrückte Quertonnen. Den eingezogenen Pfeilern sind gekuppelte Pilaster mit

korinthisierenden Kapitellen vorgesetzt. Darüber Gesimsstücke. Im Chor nur ein

Holzgewölbe in Form einer böhmischen Kappe. Vollrunde rotmarmorierte Säulen

in den vier Chorecken, über welchen sich das Gesims verkröpft, sind

funktionslos; sie deuten darauf hin, dass im Chor ein Steingewölbe beabsichtigt

war.

Die Innendekoration besteht in Stukkaturen und (entsprechend den vier Jochen)

vier großen Deckengemälden.

Die Stukkaturen zeigen Kartuschen und als charakteristisches Leitmotiv dünnes

Laub- und Bandwerk mit Blattschnüren und Zweigen, Engelchen, allegorische

Gestalten, weiß auf grünlichem Grund. Das Blattwerk geschickt und lebendig

modelliert. Dazu an den Wänden der Seitenkapellen lebensgroße Heiligenfiguren

der vierzehn Nothelfer, aus

Stuck, recht manieriert und wenig befriedigend.

Den Hauptschmuck bilden die Deckengemälde. Das Chorgewölbe ist ganz

bemalt." (3, Seite 67 f)

"Die Malerei fingiert hier eine Kuppel

mit der Verklärung der Seligen; in den gemalten Zwickeln die vier Evangelisten,

grau in grau, oben der hl. Geist herabschwebend; auf den gemalten Gesimsen der

Kuppel Frauengestalten, wohl aus der Apokalypse."

(3, Seite 68)

Hier irrt Hager, denn die genannten "Frauengestalten" symbolisieren

die sieben

Gaben des Heiligen

Geistes. Dieser Hinweis, sowie die folgenden vier Fotos und deren Erklärungen

stammen von Herrn Bernhard Nerbe aus Würzburg. Danke!

|

|

|

Geist der Frömmigkeit

(brennendes Gefäß in der Hand) |

Geist der Stärke

(Säule)

|

|

|

|

Geist des Verstandes

(Spiegel)

Geist der Weisheit

(Stab mit Sonne)

Geist des Rates

(rechte Hand hält ein Buch, bei der linken sind Daumen und Zeigefinger

gespreizt, im Hintergrund ein Januskopf rechts neben dem Kopf der Frau)

|

Geist der Wissenschaft

(Fernrohr)

Geist der Gottesfurcht

(abwehrende Handbewegung)

|

"Die drei Deckengemälde im Langhaus stellen dar von Westen nach Osten die Anbetung

der Hirten, Christus am Ölberg, die Auferstehung Christi.

|

Am farbenfrohsten und besten die Anbetung

der Hirten, welche auch die Signatur des Malers C. D. Asam 1717

trägt. Die Hirten blasen Schalmeien, die oben schwebenden Engelchen

Flöten; wohl auch in Anspielung auf den darunter befindlichen Orgel- oder

Musikchor." (3, S. 68) |

| Das mittlere Deckenfresko im Hauptschiff

zeigt "Christus am Ölberg. Links erscheint der tröstende Engel,

rechts die Häscherschar. Es ist bemerkenswert, dass im Barock hier auf

die Verlassenheit Christi, seine Leiden, die durch unsere Sünden bedingt

waren, und seine Gottergebenheit hingewiesen wird. Die kreisförmige

Ausbuchtung des Gemäldes vermittelt den Zentralisierenden Charakter

dieses Bildes in der Mitte." (1, S. 12 f) |

|

|

Das erste Fresko nach dem Chorraum stellt

die Auferstehung Jesu dar. "Die Wächter im Vordergrund; links der

Grabengel; im Grabe Jesu sinkt der Tod, abgewehrt von einem Engel,

zusammen. ... Die Malerei geht in Stuck über: Lanzenschaft des Wächters

aus Holz, der Arm dieses Wächters ist aus Stuck angesetzt." (1,

Seite 12) |

Rechts und links des

Hauptschiffs befinden sich je drei Seitenkapellen. Davon weisen die an der

Nordseite Fenster auf, während die an der gegenüberliegenden, unmittelbar am

Kloster angebauten Altarblätter haben. Die Seitenaltäre dürften bereits 1715

fertig gewesen sein, denn in diesem Jahr suchte das Kloster um deren Weihe nach.

"Die großräumig angelegten Kapellen sind jeweils reich ausgestattet: mit

Deckenstuck und kleinen Deckenbildern; Gurtbogen auf Pilastern sind am Anfang

und Ende jeder Kapelle eingefügt, nach dem Prinzip der erleichternden Verjüngung

rückwärts jedoch nur halb so breit; an den Seitenwänden auf Konsolen

lebensgroße Barockfiguren, die die 14 Nothelfer darstellen, wohl von Egid

Quirin Asam und Mitarbeitern; diese Figuren, z. T. bravourös entworfene

Skulpturen, zu größerem Teil einfache Schülerarbeiten, ziehen sich

programmatisch durch alle Kapellen und verbinden diese gedanklich (frühes

Beispiel in Süddeutschland; …). Die Altarkompositionen stammen von geübter,

unbekannter Hand.

|

Rechts an den Chorraum anschließend die Benediktskapelle:

Das Altarbild zeigt den Triumph des hl. Ordensgründers,

unter dem

Altarbild in gläsernem Schrein Reliquien

des hl. Martyrers Innozenz (aus der

Callistus-Katakombe in Rom).

An den Seitenwänden die Figuren des hl.

Dionysius

(links; Foto)

und des hl. Ägid (rechts)."

Der hl. Bischof Dionysius wird, wie üblich,

auch hier mit seinem abgeschlagenen

Kopf im Arm dargestellt;

die Statue ist also nicht "beschädigt". |

"An dem Pfeiler, der die Benediktskapelle von der anschließenden Marienkapelle

trennt, die Kanzel aus rötlichem Stuckmarmor mit der Darstellung von Glaube,

Hoffnung und Liebe (Medaillons). Im Kanzeldeckel die Taube der hl. Geistes, auf

dem Deckel Figur des hl. Paulus. Die Kanzel steht hier ausnahmsweise auf der

Epistelseite, gegenüber dem Abtthron im Chor.

|

Unter der Kanzel

an bevorzugter

Stelle

der Taufstein aus Marmor

mit interessantem Aufbau:

Der verbotene Baum im

Paradiese

mit Schlange als Hinweis

auf den ersten Sündenfall,

darüber eine

Darstellung der Taufe Christi." (1, S. 9)

Dieser Taufstein stammt wohl

aus der ehemaligen Pfarrkirche St. Leonhard,

denn hier in der früheren Klosterkirche

fanden keine Taufen statt.

Das änderte sich erst, nachdem

im Zuge der Säkularisation 1803

das Benediktinerkloster aufgelöst

und diese Kirche hier

neue Pfarrkirche wurde.

|

"Das großangelegte Altarblatt der Marienkapelle

stellt die Übergabe des Rosenkranzes an den hl. Dominikus dar; links unten der

Rosenkranz als Trost der Sterbenden, rechts die Heilswirkung des Rosenkranzes

auf die Seelen im Fegfeuer. Unter dem Altarblatt unter einem hölzernen

Baldachin eine Kopie des Gnadenbildes der Wessobrunner Madonna (Inschrift:

Deliciae Benedictinae Wessefont. in Michelfeld derivatae. A. D. 1726). Links

Altar-Statue des hl. Joachim, rechts der hl.

Anna. Die Tabernakelnische in

japanisch-chinesischem Stil, Altarkreuz mit Elfenbein-Corpus. An der linken

Seitenwand der hl. Georg, auf dem Oberarm, in den Falten des Gewandes kunstvoll

eingearbeitet, die Gesichtszüge von C. D. Asam, gegenüber der hl. Pantaleon. -

Anschließend St.-Otto-Kapelle. Altarblatt: Graf Berengar von Sulzbach übergibt

dem hl. Otto den Plan des Klosters, den dieser an den 1. Abt Imbriko

weiterreicht. Darüber rechts der Ordensvater St. Benedikt,

links die Mutter Gottes. Beiderseits des Altarblattes Statuen: links der hl. Sebastian,

rechts

der hl. Florian. An der linken Seitenwand Figur des hl.

Vitus, rechts St.

Barbara (gut komponiert).

.jpg) |

Der Faltenwurf

auf dem rechten Oberarm

des hl. Florian

lässt unschwer das Gesicht

des E. Quirin Asam,

das auch auf dem Altarblatt

des

Hochaltares begegnet,

erkennen. |

Links neben dem Eingang, der durch ein schmiedeeisernes Gitter von der Vorhalle

abgeschlossen wird, im Aufsatz des Beichtstuhls Ölbild: der rechte Schächer.

Über dem Beichtstuhl Figur der hl. Margarete. An der Nordseite des Langhauses

liegen (von rückwärts zum Hochaltar) nach einem der großen und

reichverzierten Barockbeichtstühle (mit Statue des hl. Cyriakus): Die

Nepomuk-Kapelle. Monstranz mit der Zunge des Heiligen. An den Seitenwänden

rechts der hl. Christophorus, links die hl.

Katharina.

|

In der

anschließenden Kapelle

auf dem Altar sehr gute Darstellung

der

schmerzhaften Muttergottes. (Foto links)

2 Reliquiare.

An den Seitenwänden rechts der hl. Achatius,

links der hl.

Eustachius.

Im Aufsatz des Beichtstuhls am Pfeiler Ölbild:

Der hl.

Petrus

als Träger der Binde- und Lösegewalt.

In der Scholastika - Kapelle

bemerkenswert 3 Reliquiare,

in der Mitte Kopie des Gnadenbildes

Christus

in der Wies in Barockrahmen.

Rechts Statue des hl.

Blasius, gegenüber

der

Schifferpatron Erasmus

(mit Winde und Schiffsseil)." (1, Seite

9 ff) |

"Die Wände sind auf zwei Meter

Höhe mit Spalier verkleidet, im Muschelwerkrokokostil, mit bunten großen

Blumenvasen, die auf gelbbräunlich gemusterten Leinwandgrund gemalt sind."

(3, Seite 68)

"Frater Denzler aus Michelfeld wird der Orgelprospekt zugeschrieben, der um

1760 eingebaut wurde.

|

Vermutlich in der Zeit des Abtes Ägidius Bartscherer

(1783-1799)

wurde die Ausstattung der Kirche nun in frühklassizistischen Formen

ergänzt.

Darunter sind u. a. hervorzuheben: der neue Tabernakel

sowie

Veränderungen am Hochaltar und

die Verkleidung der Seitenwände des

Chores." (2, Seite 112)

Nebenstehendes Foto zeigt die Südwand des

Chorraums:

unten in der Mitte der Seitenverkleidung ist ein Durchgang ins

Kloster,

darüber ein Chörlein mit einem reich verzierten Gitter des

Spätrokokos

und ganz oben ein weiteres, vielleicht einst dem Abt

vorbehaltenes.

|

Bemerkenswert ist auch die Sakristei

an der Ostseite hinter dem Hochaltar; sie umfasst mit knapp 15 m die gesamte

Breite der Kirche und ist immerhin auch rund 8 m tief. "Wie in anderen

Klöstern, zum Beispiel Niederalteich, zieht sich auch in Michelfeld die

Sakristei in ganzer Breite neben dem Chorraum hin. ... Die Größe kommt daher,

dass zu der Zeit des Benediktinerordens bis zu 40 Mönche gleichzeitig darin

Platz finden mussten." (7, Seite 27)

Durch zwei Türen zu

beiden Seiten des Hochaltars gelangt man in den großen, mit einer schönen

Stuckdecke versehenen Raum.

|

An den Seitenwänden der Sakristei

befinden sich mehrere gut erhaltene

und hergerichtete alte Schränke

für

die verschiedenen liturgischen Gewänder und Geräte.

An einem davon zur Aufbewahrung

u.a. der Messkelche

findet man im Aufsatz nebenstehende Schnitzerei

mit

dem Wappen des Klosters (oben) und einer

Darstellung des Gnadenstuhls:

Gott Vater hält seinen Sohn mit dem Kreuz in den Händen,

dazu der

Heilige Geist in Gestalt einer Taube. |

|

Nach der umfangreichen, sehr

aufwändigen und gut gelungenen Restaurierung, die 1997 abgeschlossen werden konnte,

steht die prachtvolle barocke Kirche wieder voll der gottesdienstlichen Nutzung

zur Verfügung "und bietet dem Betrachter einen Eindruck von der

Religiosität und künstlerischen Ausdruckskraft seiner Erbauer an der Wende des

17. zum 18. Jahrhundert". (2, S. 113)

Für

eine sachkundige Kirchenführung können sich Interessierte an Herrn Luitpold

Dietl, Am Flembach 2 (Tel. 09643 1511) in Michelfeld wenden.

Von ihm stammen

dankenswerterweise auch gute Hinweise und einige Fotos über Michelfeld.

Herr

Dietl hat einen Schlüssel zur Kirche, denn aus Sicherheitsgründen ist

diese meistens nur bis zu diesem kunstvollen Gitter offen.

"Auch

wer möglicherweise von den Asambrüdern noch nichts gehört hat - ihre Arbeiten

sind weit bekannt." (4, S. 7)

Weitere Asam-Werke

finden sich u. a. im Kloster

Weltenburg, in der Kirche von Altenmarkt

(Ortsteil von Osterhofen), im Kloster Ensdorf,

in der Stadt Velburg (u.a. Kirchen in Deusmauer

und Günching),

im Dom St. Jakob zu Innsbruck, im Schloss Alteglofsheim,

in der Basilika St. Emmeram

in Regensburg, im Münster "St. Martin und Oswald" in Weingarten,

in der Marienkirche

in Ingolstadt, in der Stiftskirche

zu Maria Einsiedeln, in der Abteikirche "Maria Himmelfahrt" in Rohr,

in der Asamkirche

"St. Johann Nepomuk" in München,

in der Marienkirche des ehemaligen Zisterzienserklosters Fürstenfeld

und in der Marienkirche von Aldersbach.

Die Asamkirche in Michelfeld ist

nicht nur ein kunsthistorisch bedeutendes Werk,

sondern vor allem ein Gotteshaus,

und seit über 200 Jahren die Pfarrkirche der Gemeinde.

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Michelfeld in der Oberpfalz, Schnell Kunstführer Nr. 747 |

| 2 |

van Beek, Herbert, Ehemalige Benediktinerklosterkirche St.

Johannes Evangelista, in Festbuch "875 Jahre Pfarrei

Michelfeld", 1996 |

| 3 |

Hager, Georg, Die Kunstdenkmäler von Oberpfalz &

Regensburg, Band XI, Bezirksamt Eschenbach, München 1909 |

| 4 |

Greindl, Gabriele, Barock in Ostbayern - Die Brüder Asam,

HB-Bildatlas, Hamburg 1986 |

| 5 |

Die Brüder Asam, Barock in Ostbayern und

Böhmen, Herausgeber Tourismusverband Ostbayern |

| 6 |

Schleicher, Anja, Kloster Michelfeld,

Zulassungsarbeit, Universität Bayreuth, 2007 |

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 29.

September 2021

|