|

| |

Verlorene Heimat ...

(srz)

Die

Erweiterung

des Truppenübungsplatzes

ab 1936

Mit

der Machtergreifung

durch Adolf Hitler im Januar 1933 war auch für den Truppenübungsplatz Grafenwöhr

eine neue Epoche angebrochen.

Eines der Ziele Hitlers war, eine große, modern ausgerüstete und deshalb schlagkräftige

Armee auf die Beine zu stellen, um seinen militärischen Wahnideen folgen zu

können.

|

Die

Einführung

der allgemeinen Wehrpflicht

am 16. März 1935

diente unmittelbar dazu. |

Mit dem Gesetz zur Wiedereinführung der

allgemeinen Wehrpflicht vom 16. März 1935 wurde die frühere Reichswehr in Wehrmacht

unbenannt.

Das Offizierskasino im Lager Grafenwöhr

(zerstört 1945)

„Bereits

der 1. Weltkrieg hatte die Entwicklung neuer Waffensysteme und Munitionsarten

gebracht mit dem Ziel höherer Beweglichkeit, größerer Reichweite, schnellerer

Schußfolge und größerer Zerstörungskraft. Nach Einfrieren dieser Entwicklung

in Deutschland durch den Vertrag von Versailles wurde ab 1935 verstärkt an der

Entwicklung und Erprobung moderner, weitreichender Waffensysteme gearbeitet. War

der alte Platz bei Ausbruch des 1. Weltkrieges trotz seiner Größe von ca.

9.100 ha für die damaligen Waffen schon fast zu klein, so wurde er von der

neuen Waffenentwicklung vollständig überrollt.“ (1, Seite 10)

Das Reichskriegministerium

(bis 1935 hatte es Reichswehrministerium geheißen) ordnete mit Erlass vom 28.2.1936 die umgehende

Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr nach Westen hin an. Mit dem

Grunderwerb und der Aussiedlung der Bevölkerung aus den betroffenen Ortschaften

wurde die RUGES (Reichsumsiedlungsgesellschaft) beauftragt. Sie hatte eine

schwierige Aufgabe zu lösen, denn in dem vorgesehenen Gebiet lebten immerhin

rund 780 Familien mit etwas über 3.500 Menschen (1, Seite 13), die in 459 rein

landwirtschaftlichen Betrieben und 122 nebengewerblichen Höfen Arbeit und Brot

hatten.

Die RUGES "kaufte in der Ablösungsphase mehr als 2000 Betriebe auf, um sie

anschließend den Ausgesiedelten zu übergeben. ... Eine wesentliche Rolle bei der

Wahl der neuen Heimat spielte die Konfessionszugehörigkeit. Da der überwiegende

Teil der Bevölkerung des Aussiedlungsgebietes katholisch war, wurde bevorzugt in

der Oberpfalz oder anderen katholischen Gegenden Bayerns gesiedelt. Ersatzland

im nahegelegenen protestantisch-fränkischen Bereich wurde genauso gemieden, wie

der durch sein rauhes Klima bekannte Bayerische Wald." (1, Seite 13f)

„Den Verlust der eigenen Scholle und der angestammten Heimat empfanden

die Betroffenen als eine sehr große Härte. Es handelte sich vielfach um alte

Bauerngeschlechter auf Erbhöfen, die mit ihren Heimatböden, auch wenn sie

sich nur mit viel Schweiß kärglich Ertrag abringen ließen, eng verwurzelt

waren. Besonders schwer fiel es den alten Leuten, ihre Dorfgemeinschaft mit

ihrer Kirche, ihren Bekannten und Anverwandten, ihren Erinnerungen und ihren

Toten auf dem Friedhof verlassen zu müssen.“ (2, Seite 100)

Ab- und aufgelöste Ortschaften

Folgende 14 politischen Gemeinden mussten vollständig geräumt werden: Dorfgänlas,

Ebersberg, Haag, Hammergänlas, Höhenberg, Hopfenohe, Kaundorf, Langenbruck,

Leuzenof, Meilendorf, Nunkas, Oberfrankenohe, Pappenberg und Treinreuth.

Zu ihnen gehörten diese 43 Ortschaften: Altenweiher, Altneuhaus, Beilnstein,

Bergfried, Bernhof, Bernreuth, Betzlhof, Boden im Tal, Braunershof, Dörnlasmühle,

Dornbach, Eibenstock, Erlbach, Fenkenhof, Frohnhof, Grünwald, Hammermühle,

Hebersreuth, Hellziechen, Hermannshof, Kittenberg, Kotzmanns, Kühberg, Kumpf,

Luisenhof, Netzaberg, Netzart im Tal, Pinzig, Pommershof, Portenreuth, Römersbühl,

Schindlhof, Schloßfrankenohe, Schmierhütte, Sommerhau, Stegenthumbach,

Unterfrankenohe, Walpertshof, Weihern, Wirlhof, Wolfram, Zeltenreuth und

Zißenhof.

Von den 780 betroffenen Familien besaßen 579 eigene Anwesen, 201 waren Mieter

oder Pächter. (nach 1, Seite 13)

Auch Pappenberg musste weichen

Eine

sehr gute und ausführliche Darstellung der betroffenen Ortschaften und ihrer

Bewohner findet man bei Griesbach (1). Die aufgelassenen Orte Hopfenohe,

Dornbach, Haag, Beilenstein,

Portenreuth, Ebersberg,

Langenbruck, Hammergänlas,

Hellziechen und Bernreuth,

sowie einige andere (siehe Navigationsleiste unten oder oben) sind auch in dieser Website näher beschrieben.

Das

Schreiben „Zum Abschied und Geleit“ des

damaligen Langenbrucker Bürgermeisters Suttner vom 17.11.1937 gibt gut die Gemütslage

der Menschen wieder, die durch die Erweiterung des Truppenübungsplatzes ihre

angestammte Heimat verlasen mussten: „Und Ihr Bauern, die ihr so sehr mit

Grund und Boden verwachsen seid, nehmt Euch etwas Heimaterde mit und senkt sie

dort, wo Ihr hinkommt, ins neue Land, auf daß es Euch wieder zur Heimat werde.

Nehmt auch ein wenig Heidekraut mit Euch, denn wer von der Heide stammt, den läßt

die Heide niemals los, unstillbar ist sein Sehnen nach ihr. ... Und nun ein

letztes Lebewohl und der letzte Gruß mit der Mahnung: Vergesset Euere Heimat

nicht!“ (3, Ordner II, Seite 109 f)

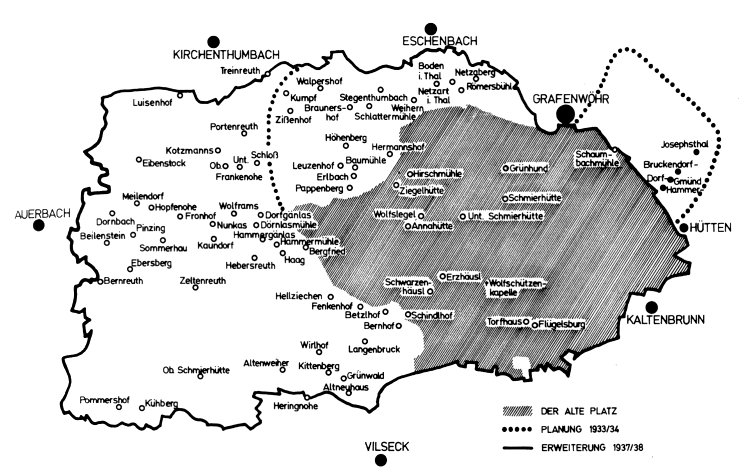

(Karte aus 1, Seite 11)

|

Der südlich der Stadt Amberg

liegende

Truppenübungsplatz

Hohenfels

wurde ab 1937

eingerichtet. Hierzu wurden

544 Anwesen und

Bauernhöfe

auf einer Gesamtfläche

von ca.11.000 Hektar abgelöst

und 1.622

Menschen umgesiedelt.

Wie in Grafenwöhr (seit 1945)

besitzt auch in Hohenfels

seit 1951 die US-Army

das Hoheitsrecht

im Truppenübungsplatz.

|

verwendete Quellen

| 1 |

Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Behringersdorf 1985 |

| 2 |

Mädl, Helmut, Die Geschichte des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr, 1980 |

| 3 |

Chronik der Standortverwaltung Grafenwöhr, mehrere Ordner, unveröffentlicht |

|

Burckhardt, Paul, Die Truppenübungsplätze Grafenwöhr, Hohenfels, Wildflecken,

Weiden 1989 |

|

Kugler, Hans-Jürgen, Hopfenohe, Auerbach, 1997

(Bezugsquelle) |

|

Kugler, Hans-Jürgen, Nitzlbuch/Bernreuth, Auerbach, 2000

(Bezugsquelle) |

| |

Kugler, Hans-Jürgen, Pappenberg, Auerbach,

2020

(Bezugsquelle) |

|

Morgenstern,

Gerald, Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Grafenwöhr 2010 |

|

Müller, Gerhard, 1. Oberpfälzer Kultur- und Militärmuseum

Grafenwöhr, Grafenwöhr

1990 |

|

diverse eigene Aufzeichnungen |

|

. |

|

Hab oft

im Kreise der Lieben

Text Adalbert von Chamisso

(1781-1838)

Melodie Friedrich Silcher

(1789-1860) |

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 23. September 2020

|