|

| |

Altenweiher

Ein altes Hammergut

1afkk.jpg)

Altenweiher

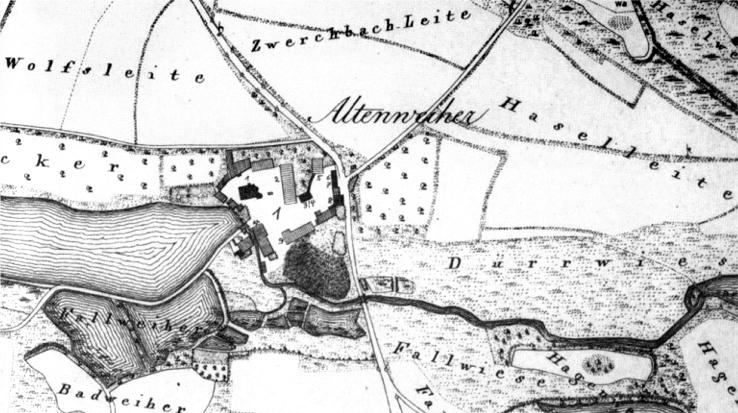

war ein ausgedehntes ehemaliges Hammergut. Es lag ca. 1,5 km nordwestlich

von Heringnohe zwischen der Straße von Auerbach her

und dem großen Hammerweiher mit dem Altenweiher Ursprung. Zur

besseren Orientierung sind auf dieser Karte aus der Zeit vor der Erweiterung

des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr auch umliegende Orte zu sehen. Eine Karte

und ein Luftbild

der heutigen Situation bietet der BayernAtlas an. Dort ist auch der etwas

nördlich des Gutes Heringnohe gelegene Flugplatz

zu sehen.

Gründung

der Hegner im 14. Jahrhundert

"Die Familie Hegner war das älteste bekannte Hammergeschlecht auf

Altenweiher und führte den Besitz bis etwa 1600. 1348 wurde der Hammer erstmals

namentlich in einer Urkunde erwähnt: Ulrich Hegenin zinst von 1 Hammer in

dem alten weyer nach Bamberg. 1387 besaß Hans Hegnein den Hammer zu dem

Alten Weyer. 1444 finden wir die Schreibweise Hammer zu Altenweyer

und 1625 Hammergut Alltenweyher." (1, Seite 34)

1ak.jpg) |

Das Wappen der Hegner

befand sich auch in der Kapelle

des

Hammerschlosses Altenweiher.

(Foto um 1920, aus 7)

Wie hier zu erkennen ist,

hatte jede der drei Blumen

sechs Blütenblätter, und

nicht fünf, wie weiter unten

in der Zeichnung.

|

1k.jpg)

Gut

Altenweiher bestand (Foto oben aus 3) aus dem mächtigen Hammerschloss mit

eigener Kapelle, einigen Taglöhnerhäusern, Stallungen und verschiedenen

Nebengebäuden, wie der Gutsschänke. Der Grundbesitz von zuletzt

204 ha setzte sich

überwiegend aus Weihern zusammen, die, wie selbst aus der nachfolgenden

Schwarz-Weiß-Karte

ersichtlich ist, in diesem Gebiet sehr zahlreich anzutreffen waren und noch

sind. (in Farbe: BayernAtlas)

1kkk.jpg)

Diese Weiher wurden auch nach der Ablösung

1937 noch intensiv

fischereiwirtschaftlich genutzt. Auf dieser Karte sind u.a. auch die Straße vom

ca. 11 km nordwestlich gelegenen Auerbach her, der praktisch am Nordufer des

Hammerweihers verlaufende Reutweg, und der weiter unten angesprochene Ursprung am westlichen Ende des Hammerweihers zu

erkennen.

Gut Altenweiher (Plan

aus 1, Seite 163) lag an der östlichen Spitze des ca. 2 km langen Hammerweihers, der vom

am westlichen Ende liegenden Ursprung gespeist wird. Dieser Quelltopf

am Grunde des Weihers bietet ein besonderes Schauspiel.

Aus ihm sprudelt das Wasser

nach oben und führt

dabei Sand

mit sich.

|

Der

Altenweiher Ursprung

Das Wasser drängt,

das Wasser quillt

tagsüber und bei Nacht -

nicht von Soldaten,

nicht von Kanonen -

von Büschen und Bäumen bewacht.

(Leonore Böhm, Grafenwöhr) |

"Die

Weiher, umgeben von dichtem Gestrüpp, von Schilf und Erlen, mitten im

Föhrenwald, vom Verkehr abgelegen, gaben ein Landschaftsbild von eigenem

Zauber." (6, Seite 74f) Sie "prägen auch heute noch das

Landschaftsbild." (1, Seite 33)

Die

Klausenschule

"In halber Entfernung zwischen Heringnohe und

Altenweiher stand westlich der Straße (im Bereich des heutigen Flugplatzes) die

berühmte Klausenschule. 1751 ließ sie der vermögende, aber kinderlose

Besitzer des Gutes Altenweiher, Johann Graf, an der Stelle errichten, an der

einstmals das Zollhaus gestanden hatte. Den Unterricht erteilten anfangs

Klausner (Einsiedler), so ist auch der Name Klausen als Einsiedelei zu deuten.

Nach mehr als 100jährigen Betrieb genoß sie nicht mehr den allerbesten Ruf,

nachdem die Lehrer vermutlich wegen der Einödlage zuletzt sehr der Schlaf- und

Trunksucht ergeben waren. 1876 wurde sie aufgelöst und für die Kinder der

umliegenden Höfe und Ortschaften eine neue Schule in Altneuhaus gebaut."

(1, Seite 163)

Hammerschloss

mit Kapelle

"Mächtige Linden und Eichen erhoben sich zwischen der Brücke über den

Hüttenbach und der Gutsanlage." (1, Seite 33)

.jpg) |

Aus

dem Schatten der Bäume

"trat man in den

geräumigen Hofraum

des Schlosses ...

Den Gutshof umschloß

eine drei Meter hohe Mauer."

(Text und Bild

aus 1, Seite 33f)

Links vom Torhaus war

die Gutsschänke. |

Das dominierende Gebäude von Altenweiher war das Hammerhaus, auch

Hammerschloss genannt. Es war

"ein Bau des späten 16. oder frühen 17. Jahrhunderts, vielleicht mit

Benutzung spätgotischer Bestandteile.

|

Dreigeschossig

mit geschweiften

Giebeln. An der

Südostecke ein

dreiseitig geschlossener,

länglicher Anbau,

ebenfalls drei-

geschossig. Gegen

die Nordostecke

polygoner

Treppenturm."

(2, Seite 9)

|

Im

Erdgeschoss dieses Anbaus, an dem sich auch eine uralte Sonnenuhr befand, war

die dem hl. Johannes dem Täufer geweihte Kapelle. Sie war 1602 gebaut und vom Bamberger

Fürstbischof Johann Philipp von Gebsattel (reg. 1599-1609) geweiht worden.

1ak.jpg) |

Der Altar enthielt

zwei Bilder oder Tafeln:

Oben im Giebel war

die Anbetung der drei Weisen

dargestellt. Die Haupttafel

zeigte die Taufe Jesu

durch Johannes im Jordan.

Beide Bilder malte 1612

Johann Krapp aus Auerbach.

Dieser hatte ein Jahr zuvor

u.a. die Brüstung der Westempore

in der Auerbacher Friedhofskirche

kunstvoll bemalt. (Foto aus 2, Seite 10)

Nach der Auflösung von Altenweiher

brachte man diesen Altar

nach Dürnast

(Gem. Weiherhammer). |

Kirche Maria Immaculata, Dürnast

Am 29. Januar 1933 beschloss die

Kirchenverwaltung

Kaltenbrunn

außer dem Neubau der Ortskirche auch im dazugehörigen Dorf

Dürnast

ein kleineres Gotteshaus zu errichten.

Dürnast liegt (BayAtlas)

knapp 4 km südöstlich des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr, dessen Grenze in

diesem Bereich unmittelbar neben der B 299 verläuft.

Die Grundsteinlegung der

Filialkirche Maria Immaculata durch Pfarrer

Fenk erfolgte am 8. Oktober 1933, wie ein Gedenkstein im Innern der

Kirche neben dem Eingang rechts besagt.

1937 überließ Theresia Dorfner den frühbarocken Altar aus ihrer

Schlosskapelle Altenweiher der neuen Kapelle in Dürnast. Damit

verbunden war die Verpflichtung, an diesem Altar 50 Jahre lang alljährlich eine

Messe für die Lebenden und Verstorbenen der Familie Dorfner lesen zu lassen.

Diese Stiftungsmesse endete 1987. (Quelle)

k.jpg) |

In der

Schlosskapelle Altenweiher

war als Schlussstein

der Netzgewölbedecke

das Wappen der Familie Hegner.

Sie war, erstmals 1348 genannt,

bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts

Eigentümer von Altenweiher. |

k.jpg) |

Die drei Blumen (Rosen?)

sind auch im Wappen

des Patriziergeschlechts

Hegner

aus der Stadt Nürnberg

enthalten. Dort war 1441-1459

ein Ulman Hegner Bürgermeister.

Es scheinen also

familiäre Verbindungen

der Hegner von Altenweiher

mit denen der Stadt Nürnberg

bestanden zu haben. |

Neben dem

Hammerschloss mit der Kapelle "stand ein viereckiger turmartiger Bau mit

einem Glockentürmchen und einer kleinen Glocke, die jeden Morgen, Mittag und Abend"

den Angelus

läutete. (5, II, Seite 123)

.jpg) |

Dieser "Wohnturm" mit der Glocke

stand unmittelbar am Überlauf

des Hammerweihers.

Dieses Bächlein hieß ab hier

Hüttenbach. Auf dem Foto (1, Seite 33)

ist links der Rest der früheren Mühle und Schneidsäge,

rechts das Hammerschloss zu sehen.

Der Eisenhammer stand ebenfalls rechts.

(historische Karte aus dem BayernAtlas) |

Die

letzen Eigentümer und das Ende

Um

das Jahr 1740 erwarben Georg Graf und sein Schwiegersohn Heinrich Heeg

gemeinsam Altenweiher von dessen Vorbesitzer, dem Freiherrn zu Lichtenstern.

(nach 7) Georg Graf war ein Bauer aus Oberweißenbach (heute Ortsteil

der Stadt Vilseck). Er ist der Vorfahr des Geschlechts derer von

Grafenstein auf Hammergänlas.

Ihm gehörte schon seit 1722 das damals erworbene Hammergut Altneuhaus. Wenige Jahre

später erwarb Graf auch den Hammer Heringnohe.

1746-1897 war das Hammergut Altenweiher im Eigentum der Familie Heeg, die am 2.

Mai 1782 in den Kurbayerischen Adelsstand erhoben wurde. 1866 wurde der

Hammerbetrieb unter Max von Heeg eingestellt und das Gut 1897 an die Dorfner

verkauft.

Bei der Ablösung 1937 (Foto aus 3) gehörte Altenweiher

zur politischen Gemeinde Langenbruck und zur

Pfarrei Vilseck, Filiale Langenbruck. Die Kinder gingen in Altneuhaus zur

Schule.

Letzter Eigentümer des großen Gutes war seit 1897 die Familie Dorfner.

Nach der Ablösung und Räumung wurde Gut Altenweiher zunächst bis Kriegsende durch die Heeresstandortverwaltung Grafenwöhr

weiterbewirtschaftet. Letzter Bewohner nach dem Krieg, also schon "in der

amerikanischen Ära", war bis Herbst 1956 Georg Luft mit seiner Familie.

Danach zogen die Lufts nach Sorghof.

Im Spätherbst 1957 wurden an verschiedenen Schauplätzen im Truppenübungsplatz

Grafenwöhr Szenen für den amerikanischen Spielfilm "A

Time to Love and a Time to Die" (deutsche Version: Zeit zu lieben

und Zeit zu sterben) nach Erich Maria Remarques Roman

Zeit zu leben und Zeit zu sterben

(1954)

gedreht. Drehorte waren u.a. das Hammerschloss Altenweiher, das alte Dorf Bernreuth

und die Kirchenruine von Hopfenohe.

Danach verfielen die einst stattlichen Gebäude von

Altenweiher allmählich, wie die folgenden

beiden Fotos (aus 4) zeigen. Zunächst die alte Gutsschänke, die links vom

Eingangstor zum Gut stand.

k.jpg)

Das einst so stolze Hammerschloss war zum

Schluss in einem erbärmlichen Zustand. Die Kapelle war schon eingefallen;

zumindest ein Teil der Einrichtung kam nach Dürnast,

heute ein Ortsteil von Weiherhammer.

k.jpg)

Erst 1967 wurden die noch verbliebenen Gebäuderuinen von Altenweiher durch die Amerikaner restlos niedergerissen.

Der Eintrag Dorfstelle Altenweiher erinnert noch an das uralte Hammergut

aus dem 14. Jahrhundert.

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Griesbach, Eckehart, Truppenübungsplatz Grafenwöhr, Behringersdorf 1985 |

| 2 |

Hager, Georg, Die Kunstdenkmäler des

Königreichs Bayern, Regierungsbezirk Oberpfalz und Regensburg, XV

Bezirksamt Amberg, München 1908 |

| 3 |

Archiv Armin Knauer, Grafenwöhr |

| 4 |

Archiv Willi Zinnbauer, Sorghof |

| 5 |

Chronik der Standortverwaltung Grafenwöhr, mehrere Ordner, unveröffentlicht |

| 6 |

Chronik der Ortschaft Sorghof, Sorghof 1988 |

| 7 |

Archiv Christian König |

| 8 |

Böhm, Leonore,

Flurdenkmale des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr einst und jetzt, in

Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz, Pressath

2011 (Seite 7-41; Gedicht Seite 15) |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 18. Mai 2022

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|