|

| |

|

Diese Glocke - heute in der Friedhofskirche

St. Leonhard in Michelfeld am rechten

Seitenaltar - war von 1946-85 auf dem Anwesen Winter/Krieger in

Fischstein. Den Menschen dort läutete sie u. a. täglich zum Engel des

Herrn, auch Angelus

genannt. Sie verkündete den Dorfbewohnern als Totenglocke auch, wenn jemand aus ihren Reihen gestorben war.

Die Toten von Fischstein sind auf dem Friedhof in Michelfeld beerdigt,

weil das Dorf von jeher gemeindlich, pfarrlich und schulisch zu Michelfeld

gehörte. |

Fischstein

einst

Dorf und Eisenhammer an der Pegnitz

An

Christi Himmelfahrt des Jahres 2001 erhielt um 17.00 Uhr im Rahmen der schon

traditionellen Maiandacht an der Kapelle in Fischstein der dort neu aufgestellte

Gedenkstein den kirchlichen Segen. Im Anschluss daran wurde bei einem gemütlichen

Beisammensein im Gasthaus Leißner in Mosenberg die von mir

zusammengestellte und verfasste Chronik mit dem Titel Werden und Vergehen

des Eisenhammers und des Dorfes an der Pegnitz vorgestellt.

kk.jpg)

Exemplare

der mittlerweile 3. (unveränderten) Auflage von 2018 können über die ehemaligen

Fischsteiner Wirtsleute Anni und Martin Lehner (Pegnitz)

bezogen werden.

Rund zehn Jahre waren vergangen, seit das

letzte Haus der ehemaligen Ortschaft Fischstein an der Pegnitz geräumt und

abgebrochen wurde. Im Bewusstsein, dass die Erinnerung an diese jahrhundertealte

menschliche Siedlung allmählich verblasst, wurde auf Initiative der ehemaligen

Fischsteiner Wirtsleute Anni und Martin Lehner, heute in Pegnitz wohnhaft, bei der

Kapelle ein imposanter Findling aufgestellt. Seine Inschrift lautet: Fischstein – aufgelöst 1960 bis 1991

- Dorf und Eisenhammer – erstmals genannt anno 1326.

Zugleich wurde an der Kapelle eine Tafel angebracht, die in wenigen Worten an

Fischstein erinnert: Hier standen jahrhundertlang Dorf und Eisenhammer

Fischstein. Die einstmals blühende Ortschaft befand sich innerhalb der 1960

ausgewiesenen engeren Schutzzone des Trinkwasserschutzgebietes der damaligen EWAG

Nürnberg (heute N-ERGIE; die

Stadt Nürnberg bezieht seit 1912 einen Teil ihres Trinkwassers

aus dem Gebiet Ranna).

Aus diesem Grunde wurden die einzelnen Anwesen in den Jahren 1960 bis 1991

umgesiedelt bzw. abgelöst, die Gebäude abgebrochen. Nähere Einzelheiten

erfahren Sie auch in einer von mir verfassten kleinen Ortschronik, die im

nun leider geschlossenen Gasthof Leißner (Mosenberg)

erhältlich war. (NN)

Aus dieser kleinen Ortschronik, die mit zahlreichen Bildern und Fotos

aus der reichen Vergangenheit von Fischstein ergänzt ist, hier einige Auszüge.

Hammer

aus dem 14. Jahrhundert

Der Eisenhammer Fischstein ist wohl eine Gründung der Familie Pogner, die im

14. Jahrhundert in Auerbach eine große Bedeutung hatte und

wahrscheinlich um

diese Zeit aus Nürnberg zugewandert war. Der volkstümliche Namen

Bognersiedlung und die offizielle Straßenbezeichnung Bognerstraße erinnern in

Auerbach an dieses Geschlecht. Im Salbuch von 1326 wird „apud

Awerpach malleum Pognarii“ genannt, also ein Hammer des Pogner bei

Auerbach. An anderer Stelle im gleichen Verzeichnis ist die Rede von „de

malleo Pognerinne“, vom Hammer der Pognerin. Hiermit ist nach Meinung von

Experten der Hammer Fischstein gemeint, denn noch 1406 heißt es in einer

Urkunde „hamer und hamerstatt

Fischstein, etwenn (d.h. vormals) der

Pognerin hamer genant“, also

Hammer und Hammerstätte Fischstein, vormals Hammer der Pognerin genannt.

In der bedeutenden Oberpfälzer Hammereinung vom 7. Januar 1387 ist mit Nummer

51 von insgesamt 66 Unterzeichnern der Hammerwerksbesitzer „Hainr Ater mit dem

hamer Entenstain“ zu finden. Nach Rees (Geschichte

und wirtschaftliche Bedeutung der Oberpfälzischen Eisenindustrie von den

Anfängen bis zur Zeit de 30jährigen Krieges, in VHVOR 1950, S. 91) ist damit der Hammer Fischstein gemeint, der kurzzeitig, wahrscheinlich

zur Unterscheidung von der inzwischen um ihn herum entstandenen Ortschaft

Fischstein, den Namen Entenstein trug.

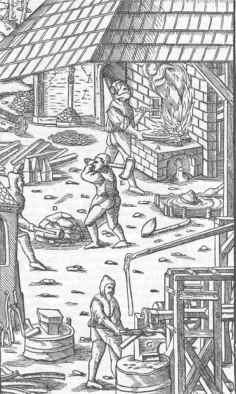

Beschreibung

eines Hammerwerks

Noch 1827 war in Fischstein neben der Hammerschmiede auch ein so genannter Zerrennherd, der schon 1387 bei der Großen Hammereinung betrieben wurde. Georg

Agricola, der große Montanwissenschaftler aus Sachsen, beschrieb 1556 einen

solchen Schmelzofen und seine Funktionsweise in Band 9 seiner 12 Bücher

„Vom Berg- und Hüttenwesen“ sehr genau. Danach war dieser Zerrennherd, auch

Rennfeuer genannt, ein einfacher, gemauerter Herd, „3

½ Fuß hoch und je 5 Fuß lang und breit“, also ca. eineinhalb Meter lang

und breit und einen Meter hoch. In der Mitte war eine schüsselartige

Vertiefung, Tiegel genannt, von etwa 50 Zentimeter Durchmesser und 35 Zentimeter

Tiefe. „Wenn der Meister, auch Renner

genannt, ... seine Arbeit beginnt, wirft er zunächst Holzkohlen in den Tiegel

und streut dann über diese eine eiserne Schaufel voll zerkleinertes Erz,

gemischt mit Kalk, der noch nicht im Wasser abgelöscht worden ist. Dann gibt er

wiederum Kohlen auf und streut Erz darüber und wiederholt das so lange, bis er

einen schwach ansteigenden Haufen gebildet hat. Diesen schmilzt er, indem er die

Kohlen anzündet, den Wind aus den Blasbälgen ... anläßt und so das Feuer kräftig

anfacht. Die Arbeit kann in 8 Stunden beendet sein, manchmal auch erst in 10

oder 12 Stunden.“ Wenn das Erz geschmolzen ist, „öffnet der Meister mit einem Stecheisen den Stich für die Schlacke;

nachdem sie vollständig abgeflossen ist, läßt er den Eisenklumpen (die

Massel) im Tiegel erstarren. Er selbst und seine Gehilfen heben ihn sodann

mit eisernen Brechstangen aus dem Ofen heraus, werfen ihn auf die Hüttensohle,

bearbeiten ihn mit Holzhämmern, deren Stiele dünn, aber 5 Fuß lang

sind, schlagen die noch an ihm hängenden Schlacken ab und verdichten und

schlagen ihn so zugleich etwas breit. Denn wenn man ihn sofort auf den

Amboß legen und mit dem großen eisernen Hammer ausschmieden wollte, der

von den Daumen einer Wasserradwelle angetrieben wird, würde er

zerspringen.Bald darauf aber wird er mit Zangen gefaßt und unter dem

Hammer mit einem zugeschärften eisernen Meißel in 4 oder 5 oder 6 Stücke,

je nachdem er klein oder groß war, zerteilt. Aus diesen Stücken stellen,

nachdem sie in einem anderen Herd (dem Schmiedefeuer) von neuem erhitzt

und wieder auf den Amboß gelegt worden sind, die Schmiede rechteckige Stücke,

Pflugscharen, Radreifen oder meist Stangen her, von denen 4 oder 6 oder 8

etwa 1/5 Zentner wiegen. Aus ihnen wiederum pflegen sie sehr verschiedene

Gegenstände zu fertigen.

|

|

Bei jedem Schlage des Hammers gießt ein Junge

aus einem Löffel Wasser auf das glühende Eisen, das vom Schmied

bearbeitet wird, und daher kommt es, daß die Hammerschläge so laut dröhnen,

daß man es in weiter Entfernung von der Schmiede noch hört. Nachdem man

den Eisenklumpen aus dem Ofen, in dem das Erz geschmolzen wurde,

herausgenommen hat, pflegt im Herd ein hartes Eisen zurückzubleiben,

welches sich schwer ziehen läßt. Aus ihm kann man besonders die eisernen

Schuhe der Pochstempel und sonstige Gegenstände, die sehr hart sein müssen,

herstellen.“

|

So ähnlich könnte auch das Hammerwerk Fischstein

ausgesehen haben mit dem Zerrennherd zum Schmelzen des Eisenerzes und den

verschiedenen Vorrichtungen zum Schmieden des Roheisens. (Bild und obiger Text

aus Georg Agricola, Vom Berg- und Hüttenwesen, dtb-Verlag, München 1994,

Seiten 364 ff)

Stromer und

die Stadt Auerbach Hammerherren

Auch die Stromer, aus deren

Auerbacher Geschlecht der bedeutende Dr. Heinrich Stromer stammt,

welcher

insbesondere als Begründer des weltbekannten Weinlokals Auerbachs Keller in

Leipzig in die Geschichte einging, waren im 15. Jahrhundert mehrere Jahrzehnte

Betreiber des Hammers Fischstein. Andere Hammerherren aus dieser Zeit waren u.

a.

die Lohneysen und die Zeller, die damals im Sulzbacher Raum eine bedeutende

Rolle in der Eisenindustrie spielten.

|

Diese alte Zeichnung von 1522/23 zeigt von oben

nach unten dem Lauf der Pegnitz nach die drei an dieser gelegenen Hämmer

Fischstein, Rauhenstein und Ranna. Am oberen Kartenrand ist der Hammer

Fischstein mit einem mächtigen Wasserrad und zwei Nebengebäuden zu

erkennen. Es handelt sich hier wohl um die erste noch erhaltene bildliche

Darstellung der Ansiedlung Fischstein.

|

Das

Eisenerz für die

einheimischen Hämmer an der Pegnitz lieferten entweder Auerbacher Privatleute

oder aber vor allem „Erzgraber“ aus dem Sulzbacher Raum. Die dortigen

Erzlager lagen nicht so tief wie die hiesigen und die Erze von dort waren zudem

von geringerer Härte als die aus dem Raum Auerbach. Die Hämmer Ranna und

Fischstein bezogen zu Beginn des 30-jährigen Krieges fast ihr gesamtes Eisenerz

aus Siebeneichen, ca. 3 km südöstlich von Sulzbach-Rosenberg nahe der B 85

gelegen. Dort betrieb zu dieser Zeit Pfalzgraf August von Sulzbach ein blühendes

Bergwerk. Auch aus der Gegend um Betzenstein wurde Eisenerz herangeschafft und

wie oben beschrieben geschmolzen.

Die verschiedenen

Hammererzeugnisse aus Fischstein wurden wie die anderer Hämmer unserer Gegend jahrhundertlang

nach Nürnberg geliefert, aber auch an einheimische Kunden veräußert.

1618, also zu Beginn des 30jährigen

Krieges, kaufte die Stadt Auerbach von Hans Wilhelm Zeller den Hammer Fischstein

mit allem Zubehör um 7.200 fl und 100 Reichstaler Leihkauf. Dazu gehörten u.

a.

auch das Fischwasser der Pegnitz, die umfangreichen Fischerei- und Forstrechte

und verschiedene Michelfelder Grundstücke, denn der Hammer Fischstein gehörte

von Anfang an grundrechtlich, kirchlich und schulisch zum 1119 gegründeten

Benediktinerkloster Michelfeld.

Im Laufe des schrecklichen 30jährigen

Krieges (1618-1648) wurden auch Hammer und Dorf Fischstein arg in

Mitleidenschaft gezogen; die Stadt baute ihr Hammerwerk gegen Ende des 17.

Jahrhunderts praktisch wieder neu auf und betrieb es dann schwunghaft weiter.

Ende des Hammers Fischstein

Fischstein gehörte insgesamt

knapp 250 Jahre zur Stadt Auerbach und diese unterhielt nach wie vor den

Eisenhammer, den sie allerdings nicht immer selber betrieb, sondern verpachtete,

meistens an dem Magistrat genehme Personen oder gar an Räte direkt. Diese

Praxis führte zu Missständen, wie Joseph Köstler (1849-1925), der große

Chronist von Auerbach überliefert. „Der

Reinertrag der Hammergüter für die Stadtkammer war sehr gering, weil fast die

ganze Pachtsumme wieder für Baureparaturen, Steuern usw. verwendet werden mußte.

Der Holzverbrauch war kolossal, die Eisenproduktion aber minimal und an Qualität

minderwertig. Für die Pächter aber waren die Hammergüter immer noch ergiebige

Melkkühe. Wenn auch der Eisenhandel nicht mehr viel Gewinn abwarf, so war doch

mit dem Holz und Feldbau manches Profitchen zu machen und die Ergebnisse der

Forellenfischerei und der Karpfenweiher waren auch nicht zu verachten. Die

Regierung war mit der Mißwirtschaft des Magistrats schon längst unzufrieden

und wollte besonders die Beteiligung von Magistratspersonen am Pacht nicht mehr

gestatten. Mit Grollen und Mißtrauen kontrollierte der Landrichter den Geschäftsbetrieb,

zahlreiche Denunziationen lieferten das Material zu seinen Beanstandungen.

... Am meisten indigniert über die Hämmer war aber die Forstverwaltung,

„denn die Hämmer, diese nichtsnutzigen Holzverschwender, fressen noch den

ganzen Wald zusammen“.“

(Köstler, Band XIX, Seite 365)

Der Hammer Fischstein bekam nämlich

jährlich aus dem Veldensteiner Forst gratis 86 1/3 große Nürnberger

Klafter Kohlholz (ein Klafter waren etwa 3 m³) und für das Meixnergütl noch

extra 5 Klafter Brennholz nebst Streurecht und dem nötigen Bauholz.

Die Stadt trat deshalb Anfang des Jahres 1859 mit dem

Staat in Verkaufsverhandlungen über die Hämmer in Ranna und in Fischstein.

Die Schätzung für Fischstein kam auf 37.261 Gulden, für Ranna und Fischstein

zusammen auf über 95.000 Gulden. Zum Hammer Fischstein gehörten zu dieser Zeit

immerhin 171 Tagwerk 19 Dezimal Felder, Wiesen, Weiher, Wald und Ödungen. Dem

Fiskus war dieser Betrag zu hoch und nach einer weiteren Schätzung und zähen

Verhandlungen kam es am 5. Oktober 1859 zu folgendem Ergebnis: Die Stadt

Auerbach verkaufte das Hammergut Fischstein gemeinsam mit dem von Ranna und den

dazugehörigen Ländereien im Gesamtumfang von 467,41 Tagwerk und den großen

Forst- und Fischereirechten an den Bayerischen Staat um 72.000 Gulden. Der

Hammerbetrieb war damit erloschen.

Eine nette Episode am Rande

dieses Geschäftes überliefert Köstler: „Am 1. April 1860 trat der Staat

in den Besitz der erworbenen Güter. Am 21 Juni 1860 wurde in Regensburg dem (Auerbacher)

Bürgermeister Leonhard Neumüller der Gesamtkaufschilling in lauter Silber

ausbezahlt. Er verpackte das Geld in eine starke Holzkiste und transportierte

es, wie er mir öfter erzählte, auf einem gewöhnlichen Leiterwagen und unter

größter Angst vor räuberischen Überfällen nach Auerbach.“ (Köstler,

a.o.O. 367f)

Gemeindliche Zugehörigkeit

Um das Hammerwerk herum siedelten

sich im Laufe der Jahrhunderte zu den dort beschäftigten Arbeitern und ihren

Familien auch Landwirte und andere Leute an, zwei Wirtshäuser förderten das

geselligen und gesellschaftlichen Leben der Dorfbewohner. Ab einer bestimmten Größe

war Fischstein bis ins vorletzte Jahrhundert eine mehr oder weniger selbstständige

Ortsgemeinde mit einem eigenen Ortsvorsteher an der Spitze.

Durch die staatliche

Neugliederung Bayerns zu Beginn des 19. Jahrhunderts (durch die Gemeindegesetze von 1808

und Gemeindeverfassung von 1818) gehörte das Dorf Fischstein bis herauf in

unsere Tage zur politischen Gemeinde Höfen (gut 4 km südwestlich von

Fischstein), und mit dieser etwa 150 Jahre zum Landkreis Pegnitz im

Regierungsbezirk Oberfranken.

Im Zuge der

Landkreisgebietsreform von 1972 wurde Höfen nach Mittelfranken umgegliedert,

zunächst als weiterhin selbstständige Gemeinde in den Landkreis Nürnberg,

der bald in Nürnberger Land umbenannt wurde. Aus den Oberfranken, die zu Kirche

und Schule in die Oberpfalz gehörten, wurden nun durch Verordnung

Mittelfranken.

Mit Wirkung vom 1. Mai 1978 wurde

die politische Gemeinde Höfen aufgelöst und in die Marktgemeinde

Neuhaus/Pegnitz eingegliedert (Gemeindegebietsreform). Letzter Bürgermeister

von Höfen und damit auch von Fischstein war Johann

Leißner (+2008) aus Mosenberg, der

anschließend noch bis 1996 als 1. Bürgermeister die Geschicke des größer

gewordenen Marktes Neuhaus bestimmte.

Trinkwasser für Nürnberg

Die Stadt Nürnberg bezieht seit

dem 8. Juni 1912 einen Teil ihres Trinkwassers aus dem Raum Ranna, derzeit sind

es rund 45.000 m³ pro Tag. Das kostbare Nass fließt seither tagtäglich mit

einer Geschwindigkeit von stellenweise rund einem Meter pro Sekunde in einer ca.

45 km langen Rohrleitung von etwa 1 m Durchmesser im freien Gefälle zum Hochbehälter

Schmausenbuck in die fränkische Großstadt.

Als ersten Schritt dazu hatte Nürnberg

1902 das Anwesen des Landwirts Haselbeck der Einöde Haselhof und andere Flächen

von Brand erworben, insgesamt ca. 8,5 ha. Die dort entspringenden ca. 40 Quellen

wurden in den folgenden Jahren gefasst und werden heute als Ranna I bezeichnet.

Zwischen den beiden Weltkriegen wurden u. a. die Seizer- und Kohlmesserquelle

als Ranna II gefasst, um den weiter gestiegenen Trinkwasserbedarf der Stadt

Nürnberg mit zu befriedigen.

Bereits im Jahre 1907 wurde durch

das Oberbergamt München für die Quellen bei Ranna ein Schutzbezirk

ausgewiesen, der 1911 erweitert wurde. Das gemeinsame Wasserschutzgebiet für

Ranna I (Haselhoffassung) und Ranna II (Seizer- und Kohlmesserquelle) wurde

1960 festgelegt und hat eine Größe von 86 Hektar im Fassungsbereich, 1.600 ha

in der engeren und 6.120 ha in der weiteren Schutzzone; ca. 40 % davon liegen in

der Gemarkung Auerbach; die Stadt Auerbach bezieht seit dem 7. Mai 1981 ihr

Trinkwasser ebenfalls von dort.

Ablösung der Anwesen durch die

(frühere)

EWAG

Da Fischstein wie die anderen

alten Ortschaften Rauhenstein, Ober- und Unterbrand und Mosenberg in der engeren

Wasserschutzzone liegt bzw. lag, wurden die Anwesen im Laufe der Jahrzehnte

von der damaligen EWAG (heute N-ERGIE) aufgekauft und abgerissen. In der engeren Schutzzone wurden die

Bestimmungen durchgesetzt, Bauwillige erhielten z.B. keine Genehmigungen mehr für

größere Umbaumaßnahmen oder gar zur Neuerrichtung von Häusern.

Einige Häuser, die schon zur Blütezeit des

Hammerwerkes bestanden, blieben noch ein paar Jahre länger als alle anderen. Es

war dies z.B. bis 1977 das ehemalige Hammerschmiedhaus Nr. 3 (Krieger, beim

Winter) mit der Glocke auf dem Dach; das alte Glöcklein war während des

zweiten Weltkrieges wie viele andere Glocken eingeschmolzen worden, die 1946

angeschaffte befindet sich heute in der St. Leonhardskirche in Michelfeld beim

Kreuzaltar und erinnert an die jahrhundertelange Zugehörigkeit Fischsteins

zur Pfarrei Michelfeld.

Ebenfalls

1977 abgebrochen wurde der bis dahin von den Wirtsleuten Lehner betriebene

Gasthof Bergmannsquelle (Hausnummer 13). Anni und Martin

Lehner waren auch die Herausgeber der eingangs angesprochenen

heimatkundlichen Broschüre Fischstein - Werden uns Vergehen des Eisenhammers

und des Dorfes an der Pegnitz.

Als

letztes Anwesen Fischsteins hielt das Haus Nr. 6

(Ziegler, beim Mühlbauer) bis

1991 die Stellung.

Die Kapelle von Fischstein

Früher war die kleine Kapelle

ein Mittelpunkt der ganzen Ortschaft, heutzutage steht sie völlig allein da.

Sie wurde vor einigen Jahren renoviert und wird von früheren Einwohnern

des Ortes liebevoll gepflegt und von diesen und auch von vielen Spaziergängern

gern besucht. Wann genau dieses Zeichen der Volksfrömmigkeit entstanden

ist lässt sich nicht exakt sagen; auch der Realschematismus des Erzbistums

Bamberg macht darüber keine Angaben. Jedenfalls wird das schmucke Kapellchen

schon einige Jahrhunderte an dieser Stelle stehen.

Den Altar ziert ein vom örtlichen Kunstmaler Schachtel

auf Holz gemaltes Muttergottesbild mit der Aufschrift „Margaretha Winter

1867“ und dem Zusatz „O Maria steh uns bei“.

Rechts und links des Altarbildes erinnern zwei Tafeln an die Gefallenen

des Ortes: „1914 - 1918 Den tapferen Kämpfern zum ehrenden Gedächtnis:

Neubig Hans, Hollfelder Georg, Ziegler Michael, Mitterer Johann“ steht

auf der einen und auf der anderen Tafel sind die Gefallenen des letzten

Krieges 1939/45 vermerkt: „Albert Zeilmann, Peter Zeilmann, Georg

Zeilmann, Georg Hollfelder, Martin Mitterer, Hans Ziegler, Georg Kohl“

Im Frühjahr 2005 wurde vor allem das Innere der Fischsteiner Kapelle gründlich

renoviert; so wurde u.a. das Altarbild aufgefrischt und zu seinem Schutz ein von

der N-ERGIE (früher EWAG)

finanziertes schmiedeeisernes Gitter angebracht. Zum Abschluss der Renovierungsarbeiten

hielt am Sonntag, den 7. August 2005, im Beisein zahlreicher - insbesondere

ehemaliger Fischsteiner - Gläubiger Pfarrer i.R. Heinrich Schenk eine

feierliche Marienandacht.

Uns im 21. Jahrhundert und wohl auch künftige

Generationen erinnern die Kapelle und der am 24. Mai 2001 errichtete

Gedenkstein neben wenigen kümmerlichen Mauerresten und einigen verwildernden

Obstbäumen daran, dass hier einst Hammer und Dorf Fischstein gestanden haben

und Menschen mit Fleiß und ihrer Hände Arbeit ein Auskommen hatten.

Geblieben aber ist ein schönes Fleckchen Erde, das manchem Wanderer Erholung

und Freude bereitet.

Mindestens einmal im Jahr, meistens an Christi

Himmelfahrt, treffen sich ehemalige Fischsteiner und zahlreiche Gläubige der

Umgebung an der Kapelle zu einer Maiandacht, die in der Regel vom Neuhauser Pfarrer

gehalten wird. (2010 NN,

2018

SRZ)

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 17. Mai

2018

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|