|

| |

Die

alten Messbenefizien

der Pfarrei Auerbach

Der Pfarrer von Auerbach war schon

bei der Pfarreierhebung 1144 verpflichtet

worden, einen Kaplan und einen

Schulmeister anzustellen. Bald kamen dazu noch Mess-Stiftungen oder Benefizien, die

jeweils mit einem Priester mit eigenem Einkommen, auch

Pfründe genannt, besetzt waren.

Johannes Neubig, dessen Schrift "Auerbach, die ehemalige Kreis- und

Landgerichts-Stadt in der Oberpfalz" (1) im Jahre 1839 gedruckt und

herausgegeben wurde, hat ausführlich

über diese Einrichtungen geschrieben. Hier wird seine Abhandlung in

leicht gekürzter Form wiedergegeben, teilweise ergänzt aus anderen

Unterlagen.

Neben einem beständigen Pfarrer (plebanus oder verus et perpetuus

rector) besaß die Pfarrei St. Johannes der Täufer in Auerbach zur Besorgung

ihrer ewigen und göttlichen Seelenangelegenheiten und zur höheren Bildung und Übung eines frommen und

guten Lebenssinnes auch noch sieben

Benefiziaten - ein neuer Beweis

des alten sowohl bürgerlichen als auch religiösen Wohlstandes; denn jeder

Benefiziat hatte sein ganz hübsches Einkommen und dazu sein eigenes Wohnhaus.

Die Auerbacher Pfarrkirche hatte schon immer

außer dem Haupt- oder Hochaltar mehrere Seitenaltäre. Auf ihnen zelebrierten

die Benefiziaten regelmäßig ihre hl. Messen. Auch Gastpriester wichen auf

diese Nebenaltäre aus, denn die heutige Form der

Konzelebration mehrerer

Priester gibt es eigentlich erst seit dem 2. Vatikanischen Konzil

(1962-65).

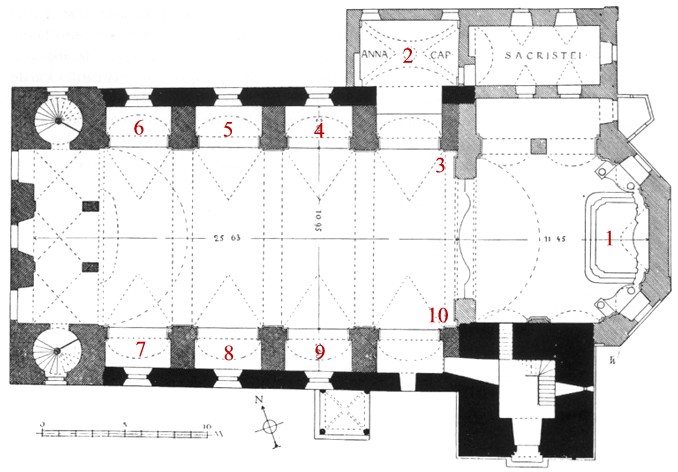

Auf diesem Grundriss der Pfarrkirche St.

Johannes der Täufer sind die Altäre eingetragen, wie sie seit dem 17.

Jahrhundert bestehen. Auch vorher gab es in diesem Gotteshaus natürlich schon

mehrere Altäre, an denen regelmäßig hl. Messen gefeiert wurden.

| 1 |

Hochaltar; das Altarbild zeigt die Taufe Jesu

im Jordan durch Johannes |

| 2 |

Annakapelle; Barockaltar mit Darstellung der

Maria als Kind mit ihrer Mutter Anna |

| 3 |

Frauenaltar; Maria als Braut des hl. Geistes,

oben im Auszug der hl. Josef; neben dem Frauenaltar steht auch der

gotische Taufstein von 1525 |

| 4 |

Hl. Familie; Ölgemälde der hl. Familie mit

Gottvater und hl. Geist |

| 5 |

Marienaltar; Akanthus mit vier Engelputti;

spätgotische Marienstatue (um 1500) |

| 6 |

Barbaraaltar; Aufbau ähnlich wie der

Marienaltar, aber schwererer Akanthus; Barbarastatue (um 1500) |

| 7 |

Jakobusaltar; Akanthus; der hl. Jakobus war

der erste Kirchenpatron; Barockstatue des hl. als Pilger |

| 8 |

Sebastianaltar; Akanthus; Barockfigur des

hl. Sebastian am Marterpfahl |

| 9 |

Kreuzaltar; Altarblatt mit Kreuzigung

Christi; barock; oben im Auszug Kaiserin Helena |

| 10 |

Altar der

Corporis Christi Bruderschaft;

Verehrung des hl. Altarsakraments durch die vier Erdteile |

Zelebriert wird heute eigentlich nur mehr auf

dem Eisenerzaltar, der seit 1993 als Tischaltar im Chorraum steht und an den Bergbau

in und um Auerbach erinnern soll.

Die 7 Messbenefizien

in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer

Die Frühmesse

(primissaria)

war schon 1319 von Konrad Pogner auf seinem Totenbett gestiftet

worden "durch Vermächtnis

eines Gutes zu Gödersdorf mit Gülten an Korn, Gersten und Haber, dann Eiern,

"zehn Schilling der langen Haller und vier Gheiz (Kitzlein) zu Weihnacht

und vier zu Pfingsten". Zugleich verordnete der letzte Wille des Gründers,

dass "die Stiftsgüter von vier bescheidnen Männern (Pflegern) sollen verwaltet

werden und dass der Pfarrer keine Gewalt darüber habe, sondern die Messe alle

Tage gehalten und durch nichts gehindert werden solle". Als weitere Einkünfte

sind beurkundet: Eine Fleischbank, die "1367 Friedrich dem Schneider, Burger von

hier, um 6 Pfd. Haller vererbrecht" wurde; er solle dafür jährlich 25 Pfd.

Unschlitt (tierisches Fett) dem Frühmesser geben. Ebenso alt sind auch die Frühmessgüter

zu Bernreuth mit Getreidegülten, Fastnachtshennen, Eiern,

"Käsen (oder für

einen 6 Pfennige)".

Wie unsere anderen Benefiziatenmessen, so ging nun, obgleich sie nach dem ausdrücklichen

Willen der Stifter alle auf ewige Dauer gegründet waren (perpetuae missae),

auch die Frühmesse während der Reformation im Jahre 1538 wieder ein. Was die

Veränderung der Zeit von allen sieben Benfizien an ehemaligen Erträgnissen übrig

ließ, das wurde dann zur Pfarrei gezogen. So finden wir in den Pfarrurbarien

von 1772 die Ortschaften Bernreuth, Gödersdorf (Göttersdorf), Ornbach (Ohrenbach),

Ebersberg usw. mit

Getreidegülten, Herbst- und Fastnachtshennen, Käsen, Eiern, Linsen, Erbsen,

verschiedenen Geldzinsen usw. als tributbare Übergangsdenkmale der ehemaligen

Frühmesse.

Das Haus des Frühmessers lag neben der Kirche (Hausnummer 82, heute ein Teil

von Kirchstraße 2; altes Foto siehe unten) und wurde 1538 den Hebammen als Dienstwohnung übergeben.

Wenige Jahre später erwarb es der Stadtschreiber Hans Schmidt (1528-59), ehe es schließlich

1556 als "deutsches Schulhaus" umfunktioniert wurde.

|

Das Haus des Frühmessbenefiziaten war Nummer 82

(heute ein Teil von Kirchstraße

2;

der andere Teil, Nr. 83, war das Haus der Pestlermesse; siehe weiter unten).

Haus 83 wurde zunächst an Stadtschreiber Georg Weber (1559-87) verkauft

und dann bei einer späteren

Umgestaltung

des deutschen Schulhauses ("Pröpstlschulhaus")

zu dessen

Vergrößerung verwendet.

|

Heute gehört das Anwesen Kirchstraße 2 der katholischen Kirchenstiftung.

Im

Erdgeschoss betrieb bis 2001 Anni Hartmann eine Buchhandlung mit religiöser

Kunst und Handarbeitsutensilien, im 1. Stockwerk befand sich die "Arche", ein

vielseitig genutzter Mehrzweckraum der Pfarrei.

1ak.jpg) |

Nach einer gründlichen Sanierung

und Renovierung des Gebäudes

in den Jahren 2008 und 2009

wird

es seit April 2009

nun ganz und intensiv als

Pfarrheim Arche

genutzt. (Der Eingang

befindet sich gegenüber

der Türe zur Sakristei.) |

Die Frauenmesse

wurde schon um 1374 gefeiert und war, wie alle sieben Benefizien, von hiesigen

Einwohnern gegründet. Der Benefiziat war bloß zum Frauenaltare in der

Pfarrkirche bestimmt und hatte, außer den Stiftsmessen zu Ehren unserer Lieben

Frau, alle Donnerstage auch eine Messe vom heiligen Leibe Christi zu singen und

mit dem heiligsten Sakramente eine feierliche Prozession zu halten. Dieser

Brauch der Sakramentsprozession am Donnerstag wird mit Abstrichen bis auf den heutigen Tag gepflegt.

Als Einkünfte werden im Jahre 1434 angegeben drei Güter zu Hormersdorf, dann

ein gleiches zu Reichenbach und ein Hof zu Horlach mit Gülten an Korn und

Haber, mit Käsen (oder für jeden 4 Pfennig), Herbst- und Fastnachtshennen

usw.. Das Haus des Frauenmessers war wohl auch in der heutigen Kirchstraße, also

ganz in der Nähe der Pfarrkirche.

1468 verkauften Bürgermeister und Rat als Patronatsherren der Frauenmesse mit

Wissen des damaligen Frauenmessers und mit Genehmigung des Bischofs von Bamberg

die Gült zu Horlach an den Michelfelder Abt Werner Lochner (1461-94).

"Diese Messe, die noch mit vielen anderen Renten und Einkünften ausgestattet

war, nahm 1555 Abschied, und die Überbleibsel ihrer Gefälle kamen später an

die Pfarrei."

Die Engelmesse

"Es war im Oktober 1380, als Kardinal Pileus mit seinem hohen Besuche unsere

Stadt beehrte. Die vornehme Gegenwart dieses großen Kirchenprälaten wurde von

den gesamten Einwohnern nicht nur mit dem lautesten Jubel der festlichsten

Feierlichkeiten verherrlicht, sondern auch durch eine religiöse Weihe

ausgezeichnet. Die heilige Gemeinde, vorzüglich aber eine Bürgersfrau in der

Bachgasse, die sogenannte schwarze Kodra, steuerten nämlich an Geld und Gut

zusammen und stifteten damit die Engelmesse in der Pfarrkirche, und der Kardinal

bestätigte nun am 18. Oktober 1380 die Gründung und Begüterung (Dotation)

dieser Messe mit größter Freude." Die entsprechende Urkunde stellte der

Kardinal an diesem Tag in Auerbach aus. Bischof Georg von Bamberg bestätigte

sie am 1. März 1518 von neuem und erklärte das Präsentationsrecht als dem

hiesigen Magistrate eigen.

Auch der Engelmesser wohnte in der heutigen Kirchstraße.

Die Einkünfte dieser Stiftung wurden von vier Vormündern verwaltet. So musste der

Schleichershof z.B. dem Engelmesser jährlich einen Tag

Fron mit Pferden

leisten. Abgaben kamen z.B. auch von Grundstücken in der Isenlohe und im

Grimmental und von Gärten beim Amberger Tor und am Grünhof.

Die Engelmesse wurde 1535 abgeschafft, und auch ihre Überreste kamen an die

Pfarrei.

Die Spitalmesse

wurde schon um 1384 mit der Gründung des Spitals gestiftet und eingeführt. Der

päpstliche Gesandte in Deutschland, Kardinal Julian, bestätigte 1434 der

hiesigen Gemeinde und dem Magistrate das Patronatsrecht.

Der Spitlmesser bezog Einnahmen z.B. aus Gütern zu Ranzenthal und

Steinamwasser,

und hatte neben einem eigenen Haus auch noch einen Garten hinter der Spitalkirche.

Dieses Anwesen (alte Hausnummer 150) "beim Neubauern" stand an der

Stelle des ehemaligen Pfarrsaales (erbaut 1946, 1995 abgebrochen) an der Stelle

des heutigen Alten- und Pflegeheims St. Hedwig. Seine letzten

Besitzer Georg und Franziska Schober, geb. Rupprecht aus Ortlesbrunn, siedelten

in das neuerrichtete Anwesen Michelfelder Straße 7 über. Erst im Jahre 1804

hatte Dechant Joseph Gabriel Neumüller (1799-1836 Stadtpfarrer in Auerbach)

den ehemaligen "Spitlpfarrhof" an Privatleute verkauft.

Weil diese Messe unter allen am reichsten ausgestattet war und nebst einem Verweser

auch noch Frau und Kinder ernähren konnte, ging sie auch während der Reformationszeit

nicht ein, sondern aus dem alten Messbenefizium wurde der Spitalpfarrer oder

Spitalprediger ohne Messe.

Die Pestlermesse

wurde nach ihrem Stifter Heinrich Pestler benannt und bestand schon vor 1434.

Ein anderer, seltner gefundener Name ist Lorenzimesse. Sie hatte von mehreren

großen Gütern in Hüll, Weidensees, Körbeldorf, Degelsdorf usw. Getreidegülten

und andere Einkünfte.

Eine besondere Pflicht dieser Stiftung war, jährlich an Martini (11. November)

ein Viertl Korn zu verbacken und das Brot an die Armen zu verteilen.

Mit dem Tode ihres letzen Inhabers Peter Kraus 1537 erlosch auch diese Stiftung.

Die Prädikaturstiftung

Dieses Benefizium wurde wohl 1435 vom hiesigen Magistrat und der Gemeinde

gestiftet, sowie von dem Nürnberger Bürger Nikolaus Schreiber und seiner Frau

Kunigunde mit 500 fl (florentiner, d.s. Gulden) und von der Auerbacher Bürgersfrau Adelheid Schiller mit

200 fl ausgestattet. Dieses Geld verwendete die Gemeinde mit zur Errichtung der Stadtmauer, verpflichtete sich aber im

Stiftungsbrief, es auf ewige Zeiten

mit 5 % zu verzinsen.

Die Urkunde von 1435 trug gleich drei Siegel, nämlich das des Pfalzgrafen Johann, das des Abtes Heinrich vom Kloster Sankt Aegyd zu Nürnberg und das der

Stadt Auerbach. Schließlich erfolgte 1436 noch die Bestätigung durch den

Bamberger Bischof Anton.

Zu gleicher Zeit wie in Auerbach entstanden auch in anderen größeren Orten Prädikaturstiftungen.

Die Prädikanten oder Prediger von Auerbach huldigten stets etwas freieren

Auffassungen als der jeweilige Pfarrer, und kamen deshalb öfter mit diesen in

Konflikt. Die Bürgerschaft stand wohl immer eher auf der Seite des Predigers,

der häufig auch in bürgerlichen Angelegenheiten ihr Vertrauter war.

Mit diesem Benefizium war eine Reihe von Pflichten verbunden:

1. Der Prediger soll wöchentlich in der Pfarrkirche auf dem

Barbaraaltar

drei Messen lesen.

2. Er musste jeden Sonn- und Festtag eine Predigt halten,

dazu in der

Fastenzeit jeden Montag, Mittwoch und Freitag und im Advent jeden

Freitag.

Die Uhrzeiten wurden von Pfarrer und Magistrat festgelegt.

3. Er musste öffentlich von der Kanzel der Stifter und Wohltäter

des Benefiziums mit einem frommen Gebete gedenken.

Die Prädikatur war reich mit Gütern und Abgaben ausgestattet und der Prediger

der angesehenste aller Benefiziaten. Dementsprechend war auch sein Haus, die

Nummer 53, heute Pfarrstraße 30, ein repräsentatives Gebäude.

|

|

Nach dem Tod des letzten Predigers

Magister Heinrich Wiedemann

im Jahre 1625 - die Prädikatur hatte die

Reformation überdauert -

ging dieses Haus in den Besitz der Pfarrei über,

ehe

1842 die Stadt aus seinen Trümmern

die noch heute erhaltene Fronfeste

mit der

Gerichtsdienerwohnung baute.

Im Volksmund heißt es auch Heldmann-Haus,

weil hier ab 1934 die Arztpraxis von

Dr. Edith und Dr. Otto Heldmann war.

Ab 1958 stand das Haus teilweise leer,

bzw. wurde vom Eigentümer Stadt Auerbach

als Notunterkunft verwendet.

Nach einer gründlichen und aufwändigen Sanierung

dient dieses Haus seit 2002

Geschäfts- und Wohnzwecken.

(nach 3, Seite 171ff)

|

Die Michaelismesse

Hanns Stromer am Bach, Erhart Kraus, Elisabeth Kraus und Hanns Hammer stifteten

dieses Messbenefizium 1498, Erhart Kraus war selber Priester und auch der erste

Inhaber davon.

Auch dieser Benefiziat hatte wie seine Kollegen ein eigenes Haus in der heutigen

Kirchstraße,

dazu u.a. ewige Zinseinkünfte von mehreren Anwesen in Hartenstein, Altzirkendorf

und Penzenreuth. Der Michlsmesser musste aber auch z.B. im Winter ein Viertl

Korn zu Brot verbacken und dieses an die Armen verteilen, und jedem Schüler der

Lateinschule zu Allerheiligen einen Pfennig geben.

Nach knapp 50 Jahren erlosch die Michaelismesse 1547 wieder.

Zusammenfassend meint Neubig:

"So herrschte, ehe die Reformation kam, in unserer Pfarrkirche, wie in

einem großen erzbischöflichen Dom, ein fast beständiger und der lebendigste

Gottesdienst. Denn außer den Stiftsmessen der Benefiziaten hatte auch der

Pfarrer täglich das heilige Opfer der Erlösung zu feiern - alles nach einer

bestimmten Zeit und Meßordnung. Zudem waren täglich die Früh- und Nachmittagsandachten

mit Chorsingen, Beten und Vespern usw. in der Pfarrkirche vorgeschrieben,

denen die sämtlichen sieben Benefiziaten beiwohnen mußten, weil sie ohnehin

keine pfarrlichen Verrichtungen und Rechte hatten." (S. 64)

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Neubig, Johannes, Auerbach, die ehemalige Kreis- und Landgerichts-Stadt in der

Oberpfalz, Auerbach 1839 |

| 2 |

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Benefizium |

| 3 |

Kugler, Hans-Jürgen, Auerbach in der

Oberpfalz - Die Geschichte seiner Häuser und Familien, Band 1, Auerbach 2008 |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 28.

Mai 2022

|

Praetorius,

Michael (1571/72 - 1621)

Vater unser im Himmelreich |

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|