|

| |

Hohe Investitionen

der N-Ergie Nürnberg

in die Trinkwasseranlage Ranna

(Sept. 2016

SRZ)

und die Leitung nach Nürnberg

(2024

NN)

100 Jahre

Trinkwasser für Nürnberg

aus Ranna

Seit dem 18. Juli 1912, also seit über 110 Jahren, bezieht die Stadt Nürnberg einen großen

Teil ihres

Trinkwassers - pro

Sekunde sind es rund 450 Liter - aus Ranna. In einer ca. 45 km langen Leitung

fließt das kostbare Nass ohne jeglichen Einsatz von Pumpen im freien Gefälle

aus dem "Dreiländereck" Mittelfranken, Oberfranken und Oberpfalz in die Frankenmetropole, die damit rund 40 % ihres

Trinkwasserbedarfs deckt. Seit 1981 bezieht auch die Stadt Auerbach ihr Wasser

aus Ranna.

Zum Jubiläum informierte die

Ausstellung

100 Jahre Ranna - Trinkwasser für Nürnberg

Video

Seit 1981 bezieht auch die Stadt

Auerbach ihr Wasser

von der EWAG bzw. heute N-ERGIE aus Nürnberg,

genauer von deren Wasserwerk in Ranna

Trinkwasserversorgung

(Bayern)

Die Gemeindeordnung (GO) in Bayern besagt über die

Versorgung mit Trinkwasser: "(2) Die Gemeinden sind

unbeschadet bestehender Verbindlichkeiten Dritter in den Grenzen ihrer

Leistungsfähigkeit verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls

erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu

unterhalten."

(GO

Artikel 57)

In Nürnberg

wurde die Trinkwasserversorgung 1856 in die Verantwortung

der

Stadt übernommen. Vorher gab es etwa 1.200 Brunnen in der Stadt Nürnberg.

Darunter waren und sind immer noch einige besondere

Brunnen.

Diese Brunnen lieferten nicht immer Trinkwasser in guter Qualität und in der benötigten

Menge. Eine der Folgen war

1854/55 eine Cholera-Epidemie.

Bedingt auch durch die steigende Einwohnerzahl - von ca.

25.000 im Jahre 1810 war die Bevölkerung Nürnbergs auf ca. 230.000 anno 1899

angewachsen - und den

allgemein höheren

Wasserverbrauch

(Bayern) - am 1. Juni 1901 waren es z.B. 29.400 m³

- (1, Seite 236) beschloss die Stadt Nürnberg Anfang Dezember 1900 den

weiteren Ausbau ihrer Wasserversorgung.

Die Vorarbeiten

"Die Untersuchungen bei Ranna zeigten fortgesetzt günstige Ergebnisse in

chemischer und bakteriologischer Beziehung, sowie hinsichtlich der Wassermengen.

Die mittlere Ergiebigkeit der drei Quellen (Haselhofquelle mit 233, Felsenquelle

mit 7 und Franzenweiherquelle mit 10 Sekundenlitern) wurde zu 250 Sekundenliter

festgestellt. (1, Seite 237) Ein Gutachten vom 24.7.1903 gipfelte in der

Feststellung: "... Daraus geht hervor, daß das Wasser des Quellgebietes

bei Haselhof in chemischer und bakteriologischer Hinsicht nicht nur vollkommen

einwandfrei ist, sondern daß auch seine Beschaffenheit in Bezug auf Temperatur

und Härte eine sehr gute genannt werden kann. Bei der Verwendung dieses Wassers

für die Wasserversorgung Nürnbergs könnte die letztere keine bessere

Erweiterung als vorgeschlagen erfahren." (1, Seite 238)

Bau der Wasserleitung

Bereits im Jahre 1902 hatte die Stadt Nürnberg mit

dem Erwerb der benötigten Grundstücke begonnen. Dieser wurde nun, vor allem

auch für die geplante Leitung, zügig fortgesetzt, teilweise auch über

Zwangsenteignungsverfahren.

Vor dem

eigentlichen Baubeginn der Quellfassung und der Leitung nach Nürnberg mussten

neben der Planung auch umfangreiche und teilweise recht schwierige Verhandlungen

wegen der betroffenen Grundstücke geführt werden.

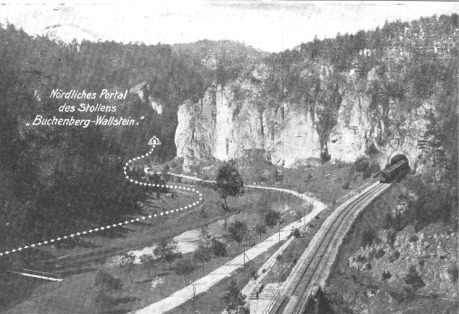

Dieses Foto, eine alte Postkarte die 1912

anlässlich der Inbetriebnahme herausgegeben wurde, zeigt den Streckenabschnitt

"Roter Fels" bei Rupprechtstegen.

Die Bahnlinie (rechts) von Nürnberg nach Bayreuth durch das Pegnitztal war

bereits am 15. Juli 1877 in Betrieb gegangen.

Die Arbeiten für den Bau der Quellfassung im

Haselhofweiher begannen am 7. April 1905 mit dem Ausheben und Abtransportieren

des Bodens für das Fassungsbecken mit einer Fläche von ca. 20.000 m².

Auf

der Sohle des ausgehobenen Quellfassungsbeckens wurden zwei Rohrstränge für

das Sammeln des Wassers eingebracht, die aus 900 mm lichten Zementröhren mit seitlichen Schlitzen

bestanden. Das ganze Becken verfüllte man anschließend mit Dolomitsteinen, deren

Größe von unten nach oben abnahm. Über sie oberste Feinschotterschicht

(2-6 cm Korngröße) wurde eine 30 cm hohe Sandschicht aufgebracht, die

schließlich mit 20 cm Eisenbeton abgedeckt wurde. Darüber wiederum wurde noch

1,50 hoch Erdreich geschüttet.

Im Hintergrund ist das kurz darauf abgebrochene Haselhofanwesen zu erkennen.

(Foto 2)

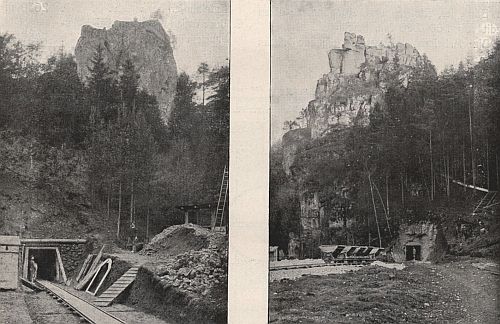

Ende des Jahres 1908 wurde mit dem Bau der

Leitung begonnen. Die beiden folgenden Fotos zeigen die Errichtung des

nördlichen (links) und des südlichen (rechts) Mundlochs des Stollens

Gotthardt-Höllberg, die von beiden Seiten her gleichzeitig betrieben wurde.

Beim

Bau dieses Stollens bei Lungsdorf durch das Dolomitgestein kamen die Arbeiten am

Tag von beiden Seiten jeweils 0,72 m voran. Am 16. September 1909 erfolgte

schließlich der Durchschlag. (Foto 2)

|

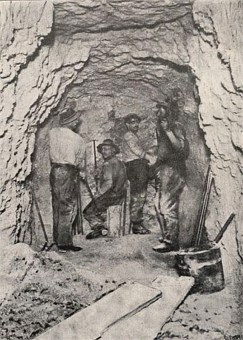

Ähnlich verlief auch die Errichtung

der fünf anderen Bergdurchbrüche

(Kugelberg zwischen Neuhaus und Rothenbruck,

Haidenhübel bei Velden,

Hufstätte

bei Lungsdorf,

Buchenberg-Wallstein

zwischen Rupprechtstegen und Artelshofen

und

Viehberg bei Hersbruck):

Große Teile des Vortriebs in den Fels mussten von den

Männern

in schwerer Handarbeit erledigt werden. (1, Seite 287; Foto 2) |

Inbetriebnahme 1912

"Während das bei Ranna gefaßte Wasser schon im Jahre 1906 in die Pegnitz

abgeleitet werden konnte, hat die betriebsfertige Herstellung der

Zuleitungsanlagen von Ranna nach Nürnberg wesentlich längere Zeit in Anspruch

genommen, was in erster Linie durch die Schwierigkeiten bei der Herstellung des

Stollens Buchenberg veranlaßt wurde. Am 16. November 1911 ging man daran, den

oberen Teil der Zuleitung von Ranna bis zum Stollen Buchenberg bei

Rupprechtsstegen in Betrieb zu nehmen, wobei sich keine Störung ergab; das

Wasser floß seitdem dort in die Pegnitz ab. Die Inbetriebnahme der ganzen

Anlage und die Versorgung der Stadt mit Wasser von Ranna begann am 8. Juni

1912." (1, Seite 313)

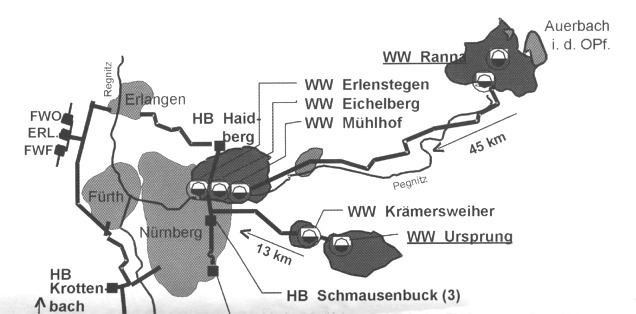

(WW bedeutet Wasserwerk, HB Hochbehälter) (3, Seite 45)

"Rund 40.000 m³ bestes Trinkwasser kommen ohne

Aufbereitung und ohne Energieeinsatz aus dem „Veldensteiner Forst“. Die 45

km lange Leitung aus dem Quellgebiet „Ranna“ … folgt seit 1912 mit sechs Dükern

(Anm.: Ein Düker ist ein

Kreuzungsbauwerk, mit dem innerhalb eines Rohrnetzes ein Hindernis unterfahren

wird, z. B. ist eine Flussunterquerung mit einer Rohrleitung ein Flussdüker.)

und sechs bis zu 2,4 km langen Stollen weitgehend dem Lauf der Pegnitz

und mündet in dem 75.000 m³ fassenden Hochbehälter „Haidberg“ am nördlichen

Stadtrand. Ein Teil des Quellwassers wird auch in den oberhalb des Tiergartens

gelegenen Speicher am „Schmausenbuck“ geleitet. Auf dem zentralen Hausberg

der Nürnberger befinden sich seit 1918 drei Behälter mit einem Speichervolumen

von insgesamt ca. 70.000 m².

" (3, Seite 45)

"Eine

deutschlandweit einmalige, geniale Anlage:

Bis

Hersbruck fließt das Wasser mit einer Geschwindigkeit von 50 Zentimetern pro

Sekunde in einem offenen Kanalsystem, das teilweise in Tunneln unter Bergen

hindurchführt und mehrmals die Pegnitz unterquert. Erst hinter Hersbruck wird

der hydrostatische Druck so groß, dass man das Wasser in einer 90 Zentimeter

dicken Gusseisenleitung bändigen muss." (4, Seite 2)

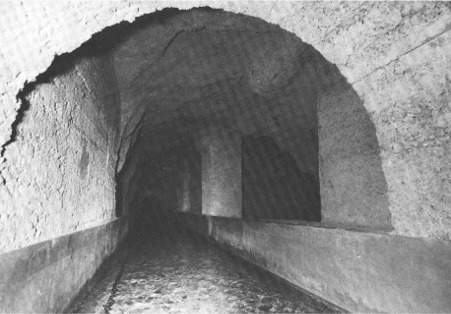

"Eine schmale Wanne im mit Beton ausgekleideten Fels: so

sieht der Stollen Buchenberg-Wallenstein aus." (5, Seite 32)

"Etwa

alle zwei bis drei Jahre steigen Mitarbeiter ... ins Schlauchboot und

kontrollieren den Zustand des Bauwerkes - der Fels drumherum arbeitet

schließlich manchmal. ... Der Stollen ist ausbetoniert ... In den Stollen ist

eine Betonwanne eingelassen, in der das Wasser fließt. ... Wasser gibt es auch

um den Stollen herum genug: Für dieses Bergwasser wurde ein zweiter, kleinerer

Stollen angelegt, unterhalb des Trinkwasserkanals. Von dort wird es nach außen

abgeleitet." (5, Seite 31 f)

"Die

46 Kilometer lange Rannaleitung war eine ingenieurtechnische Meisterleistung.

Das gewonnene Trinkwasser sollte ohne Energieeinsatz im freien Gefälle in die

Stadt oder in den Hochbehälter am Schmausenbuck fließen. Bei einer

Höhendifferenz von nur 25 Metern war höchste Präzision erforderlich. Die Leitung

folgt größtenteils dem Verlauf der Pegnitz und unterquert sie sechs Mal. Darüber

hinaus wurden sechs Stollen mit einer Gesamtlänge von 6.930 Metern gegraben. Das

erste Trinkwasser konnte am 8. Juni 1912 erfolgreich nach Nürnberg geleitet

werden – ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte der Stadt."

(Quelle)

Wasserschutzgebiet

= Naturschutzgebiet

Natürlich hat es den unmittelbar Betroffenen sehr weh getan, als sie im Zuge

der Errichtung und Ausweitung des Wasserschutzgebietes für die Ranna-Quellen

z.B. ihre angestammten Heimatorte Fischstein, Rauhenstein

usw. verlassen mussten oder die Felder nicht mehr in der bisher gewohnten Form

bearbeitet werden durften.

Aber: "Ein riesiges Wasserschutzgebiet rund um die Pegnitz, das

gleichzeitig auch Naturschutzgebiet ist, wird von n-ergie in Zusammenarbeit mit

dem Bund Naturschutz betreut und ist unter anderem Reservat für seltene

Wasservögel." (4, Seite 2) Auch als Naherholungsgebiet ist die erweiterte Wasserschutzzone

von Bedeutung, insbesondere auch die Kammerweiher.

verwendete und weiterführende Quellen

| 1 |

Die Wasserversorgung der Stadt Nürnberg von

der reichsstädtischen Zeit bis zur Gegenwart, Festschrift zur Eröffnung

der Wasserleitung von Ranna, Nürnberg 1912 |

| 2 |

Hundert Jahre Ranna-Wasser in Nürnberg, Pressemitteilung

der N-ERGIE vom 5.4.2005 |

| 3 |

Mohr, Ulrich,

150 Jahre öffentliche

Trinkwasserversorgung in Nürnberg, in DWA Landesverband Bayern,

Mitglieder - Rundbrief 2/2006, Seite 44 ff

|

| 4 |

Mohr,

Harald, Wasser für die Frankenmetropole, in OWZ, Ausgabe AM-AS, 6./7.

September 2006, Seite 1 f

|

| 5 |

Schwab,

Dieter, Wasser für Nürnberg, in Nürnberg heute, Ausgabe 37/1984, Seite 31

ff |

| 6 |

Einige Millionen Euro schlummern unter Rannas

Erde, Artikel NN,

9. September 2016 |

| 7 |

Bis zu 164 Liter pro Sekunde, Artikel SRZ,

12. September 2016 |

| |

|

| |

Die Rannaleitung (Wikipedia) |

| |

N-ERGIE |

|

Wassermusik von Georg Friedrich Händel

(1685-1759) |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 7.

Januar 2025

|

Für Ergänzungen, Korrekturen usw.

bin ich sehr dankbar.

Hier können Sie mich erreichen!

|

|

|