|

| |

Johann Karl

Kunstmaler (1768-1837)

|

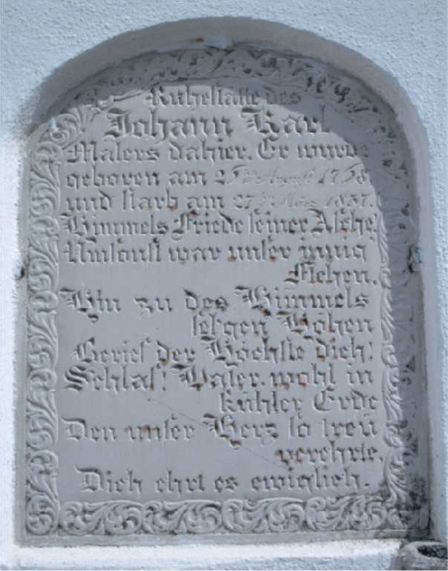

Ruhestätte des

Johann Karl

Malers dahier. Er wurde

geboren am 26. Aug. 1768

und starb am 27.

März 1837.

Himmels

Friede seiner Asche.

Umsonst war unser innig Flehen.

Hin zu des Himmels selgen Höhen

Berief der Höchste Dich.

Schlaf, Vater, wohl in kühler Erde.

Den unser Herz so treu verehrte

Dich ehrt es ewiglich.

(Grabplatte

an der Außenwand

der Friedhofskirche Auerbach) |

Seit

dem 18. Jahrhundert wirkten in Auerbach Mitglieder der Familie Karl als

Kunstmaler. Sie waren in der ganzen Gegend sehr angesehen, und die Männer wurden mit „Herr

Kunstmaler“ angesprochen.

Georg

Paul Karl

Der

Auerbacher Stammvater der Karl, Georg Paul, heiratete 1720 die Witwe Klara des

hiesigen Färbers Johann Pitsch (Haus Nr. 115, heute Unterer Markt 10) und übte

den gleichen Beruf wie sein Schwiegervater aus.

|

Georg

Paul war aus Freystadt

(Landkreis Neumarkt) zugezogen,

wo sein Vater ebenfalls Färber war.

Er bürgerte sich offensichtlich gut

ein, denn er wurde als „Zug´reister“

sogar in den Rat der Stadt

Auerbach gewählt.

Ob Georg Paul Karl auch gemalt hat, ist unbekannt.

1740 übergab er das Anwesen samt dem Geschäft seinem Stiefsohn Johann

Franz Pitsch.

(Foto aus 2, Seite 393) |

Er

selber erwarb nun das Haus Nr. 220 (heute Unterer Markt 31, Marienapotheke) und

zog mit seiner Familie dorthin um.

Johann

Friedrich Karl

Sohn

Friedrich Karl (1728-1802), auch Johann Friedrich genannt, wird bei seiner

Heirat mit Maria Anna Gmelch 1756 ausdrücklich als „pictor“ (d. h. Maler)

bezeichnet.

|

Durch

die Hochzeit

mit Anna Maria Gmelch

gelangte Friedrich Karl

in Besitz des Hauses Nr. 262

(heute Kirchstraße 9).

(Foto aus 2, Seite 385)

Wir

kennen von Friedrich

auch einige Arbeiten.

Schon 1753/54 fasste er

die vom Auerbach Bildhauer

Johann Michael Doser

geschaffenen Altäre

in den Seitenkapellen

der Schnaittacher Kalvarienbergkirche. |

|

Die

Anfänge des künstlerischen Schaffens von Friedrich fielen zusammen mit den

letzten Auerbacher Jahren des Michael Wild. Vielleicht

bestimmte diesen die Konkurrenz des jungen und aufstrebenden Friedrich Karl,

seinem Vater um 1755 nach Amberg zu folgen. Wild „mochte es leid sein, in der

hiesigen Stadt neben sich einen offenbar nicht immer ganz rücksichtsvollen

Nebenbuhler zu haben, so daß er das erfolgverheißende Amberg vorzog. Denn der

Emporkömmling Karl war in den Mitteln, bei Aufträgen seinem Rivalen den Rang

abzulaufen, nicht gar wählerisch. Als es um einen großen Auftrag für die

hiesige Pfarrkirche ging, scheute sich Friedrich Karl nicht, in einem Schreiben

an die Amberger Regierung, die den Auftrag gutheißen mußte, den Konkurrenten

Wild als einen Ortsfremden zu bezeichnen, der die Heimat verlassen habe und den

Auftrag nicht verdiene. Trotzdem entschied sich die Regierung für den wohl

erfahreneren Wild und meinte nur, Karl könne ja bei einer späteren Gelegenheit

zum Zuge kommen.“ (1, Seite 193f)

Joseph

Karl

Zusammen mit seiner Frau Anna Maria hatte Johann Friedrich Karl vier Söhne,

nämlich Gabriel,

Joseph, Johann Christoph und Wolfgang.

Von Joseph ist bekannt, dass er in die Fußstapfen des Vaters als Kunstmaler

trat. Das Bild des linken Seitenaltars der Marienkirche Pegnitz stammt

zweifelsohne von ihm, denn es trägt rechts unten die Signatur "Joseph Karl

1829".

|

Das im

Stile des Spätbarocks

gemalte Bild zeigt

Bischof Otto

den Heiligen

von Bamberg,

der 1119

das Kloster

Michelfeld

gegründet hat.

|

Joseph Karl hat dieses Altarbild für die Michaelskirche in Dornbach gemalt. Als

diese Ortschaft im Zuge der Erweiterung des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr

1939 abgelöst wurde, kam das Kunstwerk zusammen mit großen Teilen der übrigen

Einrichtung in die Pegnitzer Marienkirche, die erst 1927 konsekriert worden und

noch mehr oder weniger schmucklos war.

Von den Söhnen Gabriel und Wolfgang ist nichts bekannt.

Johann

Christoph Karl

Der bedeutendste Künstler in der Familie war jedoch ohne

Zweifel Friedrichs Sohn Johann Christoph Karl, meist nur Johann Karl genannt.

Johann Christoph kam am 26. August 1768 im elterlichen Haus Nr. 262 (heute

Kirchstraße 9) zur Welt. Sein Vater Johann Friedrich war ja durch die Heirat

mit Maria Anna Gmelch in den Besitz dieses Anwesens gelangt. In diesem Haus

verbrachte Johann Christoph zusammen mit seinen Brüdern auch Kindheit und

Jugendzeit.

Um 1790 zog Johann Christoph nach Sulzbach, wo er den Titel

„Hofportraitmaler“ führte. In dieser Zeit (1791/92) entstand auch das weiter

unten zu sehende Bild „Geburt Jesu“ für den Hauptaltar der Kirche St. Michael in Weiden.

1799 vertauschte der Vater dieses Anwesen (Nr. 262) gegen das Haus Nr. 283a (heute Obere

Vorstadt 13), wo er schon drei Jahre später starb.

Bereits 35 Jahre alt heiratete Johann Christoph Karl 1803 Theresia, die Tochter

des einheimischen Kupferschmieds

Thomas Sedlmayer von Haus Nr. 249 (heute Dr.-Heinrich-Stromer-Straße 21)

und übernahm mit seiner Frau dieses Anwesen.

Haus Nr. 249, heute

Dr.-Heinrich-Stromer-Straße 21 (aus 3, Seite 337)

Aus

der Ehe gingen acht Kinder hervor, von denen allerdings sechs bereits ganz jung

starben.

Im Jahre 1816 veräußerte Johann Karl Haus Nr. 249, das Eckhaus am „Dörrgäßl“,

wie das Gässchen zwischen den heutigen Anwesen Dr.-Heinrich-Stromer-Straße 19

und 21 früher auch hieß, zu je einer Hälfte an Georg Umgießer und Elisabeth

Preisinger.

Bereits ein Jahr zuvor (1815) hatte die Familie Karl das Anwesen Haus Nr. 36 (Grabnbabett,

1950 abgerissen; Neubau 1959 durch Johann Engelhardt als Pfarrstraße 17) an der Stadtmauer erworben.

(nachfolgendes Foto aus 2, Seite 119)

„Dieses

Haus wurde 1810 vom Krämer Johann Boullon erbaut … . Er hatte von der Stadt

einen Teil des Stadtgrabens für 70 Gulden erworben und auf dem darin

befindlichen Festungsrondell, der „Predigerbastei“, ein Wohnhaus

errichtet.“ (2, Seite 119)

Der Kaufmann Johann Boullon stammte aus Rouslor in Flandern und war durch Heirat

von Catharina Hertl in Besitz von Haus Nr. 108 (heute ein Teil der Sparkasse,

Unterer Markt 5) gekommen. Er wollte in dem neu gebauten Anwesen eine Tapisseriefabrik einrichten und Borten, Bänder, Gold-, Silber- und

Seidenstickereien, Riegelhauben usw. anfertigen. Den Stadtgraben wandelte er in

einen schönen Obstgarten um. Das Anwesen „war in dieser Periode ein

Eldorado für die Kinder der Stadt, im Winter wegen der prächtigen

Krippendarstellungen, im Sommer wegen der herrlichen Äpfel und Birnen.“ (4,

Seite 186)

Johann Christoph Karl starb nach einem schaffensreichen Leben mit 69 Jahren am

27. März 1837. Seine Witwe Theresia und die Töchter Anna und Elisabetha

blieben zunächst in dem Haus, und verkauften es dann 1849 an den Schlosser Egyd

Kühn, Sohn des „Stadtphysikus“ Dr. Martin Kühn von Haus Nr. 112 (heute

Unterer Markt 8, beim Kutscher). Das Haus Nr. 36 (Hausname bei der Grabnbabett),

wurde 1950 abgerissen. Der Neubau von 1959 hat die Anschrift Pfarrstraße 17.

Wohl

die Nachkommen von Johann und Theresia Karl ließen diese Gedenktafeln an der

südlichen Außenwand des Chorraumes der Friedhofskirche

St. Helena in Auerbach anbringen.

Werke

und Würdigung

1k.jpg)

Diese Zeilen in dem 1825 von Joachim Heinrich

Jäck herausgegebenem Teil 2 des Buches

„Leben

und Werke der Künstler

Bambergs“ (5, Seite 9) geben zwar ein falsches Geburtsjahr von Johann

Karl wieder, beschreiben aber sonst seine umfangreiche Tätigkeit recht gut.

Das Altarblatt

der Kirche auf dem Gottvaterberg

bei Auerbach

Das Kunsthandwerk

des MaIens und des Bildhauens wurde in der damaligen Zeit auf jeden Fall höher

eingeschätzt als die „normalen“ Handwerke. Zudem

war in der Stadt Auerbach und deren weiten Umgegend schon Bedarf an Bildern

aller Art vorhanden. Neben kirchlichen Aufträgen ließen Privatpersonen auch

weltliche Bilder anfertigen, ließen reichere Bürger ihre Häuser bemalen, Porträts fertigen

usw..

|

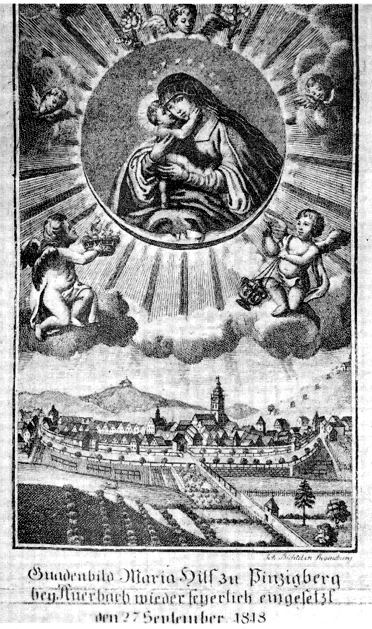

Zur Erinnerung

an die feierliche Einweihung

„seiner“ Pinzigbergkapelle

ließ Johann Baptist Greger

1832 von Johann Karl

einen Kupferstich

mit dem Untertitel

„Gnadenbild Maria Hilf

zu Pinzigberg bey Auerbach

wieder feyerlich eingesetzt

den 27. September 1818“

anfertigen.

Dieser Kupferstich

war 1839

auch der gedruckten Chronik

von Johannes Neubig beigelegt.

Im oberen Teil des Stichs

ist das von Engeln umgebene

und gleichsam in den Wolken

schwebende Gnadenbild

der Pinzigbergkapelle, allerdings

ohne die Kronen, abgebildet. |

Darunter

ist eine „Ansicht der Stadt Auerbach gegen Mitternacht“, also von der Südwestseite

her, gezeichnet vom Regensburger Johann Bichtel und ursprünglich als Radierung

von Johann Karl gefertigt.

1k.jpg)

Auf der Anhöhe links

des Kirchturms erkennt

man die 1818 eingeweihte und zwei Jahre später erweiterte Kapelle auf dem

Pinzigberg, rechts das eigentlich schon viel ältere, in dieser Form aber

1805/1806 errichtete Kirchlein auf dem Gottvaterberg. Beide Auerbacher

Erhebungen waren damals nahezu unbewaldet.

"Nicht sehr erfreulich sind die harten, wie mit dem Lineal gezogenen der

Straßen und Wege, der Mauern, Raine und Weiherufern. Diese Strenge wird auch

nicht ganz gemildert durch eingestreute Gruppen von Menschen und Tieren. Im

Schwemmweiher tummeln zwei Reiter ihre Pferde in der Schwemme, gewissermaßen

zur Beglaubigung des Namens. Im Süden und im Westen der Altstadt kann man auf

Wiesengrund die Rahmen der Tuchmacher sehen." (1, Seite 326)

Der

Auerbacher Künstler Johann Karl arbeitete weit über seine Heimatstadt

hinaus. Ein paar Beispiele:

|

1791/92

fertigt er ein Bild „Geburt

Christi“ für den Hochaltar der damals simultanen Pfarrkirche (seit 1900

rein evangelische Kirche) St. Michael in Weiden. 1804 fasste er ihn in Farben und

marmorierte seinen gesamten Aufbau. |

|

Foto:

Altar der Kirche

St. Michael,

Weiden

(zur Verfügung gestellt

von Dekan W. Schedel) |

|

1806 fasste Karl den noch heute benutzten

Taufstein mit Dukatengold und weißem Alabaster, und malte das Schild

"Taufe Jesu" für den Deckel. |

|

1817

lieferte er ein Dreifaltigkeitsbild in die Dreifaltigkeitskapelle zu

Schlammersdorf. |

|

Ein

Gemälde „Taufe Christi“ schuf Karl 1828 für die Kirche in Riegelstein. |

|

Anlässlich

der Einweihung der wiedererrichteten Kapelle auf dem Pinzigberg

bei Auerbach 1818 malte Johann Karl das nachfolgende Weihebild, welches dort

heute noch von dem großen Ereignis Zeugnis gibt. |

|

Er

erhielt auch noch einen Auftrag für Bühl bei Simmelsdorf und setzte so im

Schnaittacher Raum die seit Jahrhunderten bestehende Tradition fort. |

|

Wohl

im Jahre 1823 entstand das Bildnis „Prinz Luitpold von Bayern im 1.

Lebensjahr“, ein farbiger Kupferstich, der den späteren bayerischen

Prinzregenten darstellte.

|

Den

Arbeiten von Johann Karl wird insgesamt nachgesagt, dass in ihnen noch stark die

Barockmalerei (ca.

1570-1770) nachwirkt. Das kann man auch in den folgenden Bildern des "hl. Familie

Altars" (links; signiert 1831) und des "Kreuzaltars" in der Auerbacher Pfarrkirche

St. Johannes der Täufer erkennen.

Viele der doch sehr zahlreichen Werke von

Johann Christoph Karl (1768-1837) kann man noch heute in unserer Gegend

bewundern.

verwendete

Quellen

| 1 |

Schnelbögl, Fritz, Auerbach

in der Oberpfalz, Herausgeber Stadt Auerbach, 1976 |

| 2 |

Kugler,

Hans-Jürgen, Auerbach in der Oberpfalz, Geschichte der Häuser und ihrer

Familien, Band 1, Auerbach 2008 |

| 3 |

Kugler,

Hans-Jürgen, Auerbach in der Oberpfalz, Geschichte der Häuser und ihrer

Familien, Band 2, Auerbach 2010 |

| 4 |

Köstler, Joseph, Chronik

der Stadt Auerbach, Band XVI, Lagerort Archiv der Stadt Auerbach |

| 5 |

Jäck,

Joachim Heinrich, Leben

und Werke der Künstler

Bambergs, 2. Teil, Bamberg 1825 |

letzte Bearbeitung dieses Artikels am 23. Januar

2015

|

Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen möchten,

können

Sie mich hier

oder

telefonisch unter 09643 683 erreichen.

|

|